これがその真鍮丸棒。ズッシリ重くて存在感があります。切り売りしていただけるので、最初から必要な長さだけ注文という選択肢もアリかなと考えましたが、やはり自分で加工したいですよね。で、とりあえず長さ50mm。

必要な長さの16mmに切断。といっても糸のこのほかに機械も工具もないので、バイスに挟んでゴシゴシ。こんな代物の切断は初めて。バイスに固定するのも四苦八苦。

ヤスリ仕上げの苦労もなく、切断面は意外にフラット。運がよかった。(笑) この時点でプーリーの軸の位置決め。

さて、問題は吊り下げ装置。テンショナー機能を持たせるためには発電機がブラブラ動くことが必要。実物の構造通りというわけにもいきません。平板の間に4.0mm真鍮パイプを2つ挟み、下端に3.0mm真鍮角棒。上のパイプで床板側の受に吊り下げます。下のパイプはテンショナー用。

ハンダ付けで組立。上のパイプは両サイドから木製丸箸の先端を挿入して固定。「んっ、もお〜っ」と奥さまから苦情。ゴメンナサイ、直径がちょうどピッタリだったもので……。

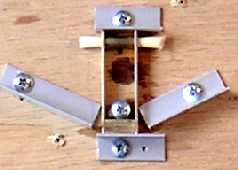

発電機の吊り下げ金具。思い通りにできて満足。どおだあ〜。

次に吊り下げ金具を18mm丸棒に取り付けるわけですが、ちょっと思案。こんなに大きな代物のハンダ付けは初めて。コテで加熱しているうちに、きっと吊り下げ金具のハンダが外れてしまいます。そこでボルト・ナットで補強。それとともに、ハンダ付け前に丸棒だけをハンダごてで十分に加熱。これらの前処置をした上で緊張の瞬間。ジュッ、とフラックスの音……。

吊り下げ金具が分解することもなく、ハンダ付け成功! ただし、さすがに丸棒の熱容量は大きく、下手に手で触ると大変なことになります……、なりました。アツ〜。(涙)

次に床下側の吊り下げ受の作成。上は12mm×14mm×12mmのアルミチャンネルから。左は8mm×5.5mm×8mmのアルミチャンネルから。補強用のはすかいは1.0mmの真鍮板。四角形の小片ははすかいを入れるためのスペーサー。

M2.0mmネジでパーツを組み合わせるとこんな具合。縦のアングルは片側に寄っています。これは裏側。

吊り下げ受に発電機を取付。アルミチャンネルにネジ切りをし、内径3.0mm のパイプにM3.0mmを差し込んで固定。これで発電機はブラブラ動きます。

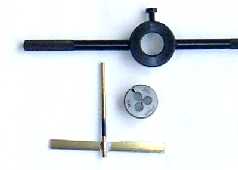

さらにもう1つ。テンショナーの作成。3.0mmパイプにダイスでネジ切りをしますが、そのままバイスに取り付けるとクルクル回ってネジ切りができません。下端に真鍮片をハンダ付けして回転を防ぎました。あとから必要な長さにカット。

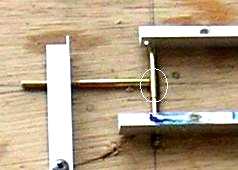

吊り下げ金具の4.0mmパイプに、ネジ切りをした3.0mmパイプをハンダ付け。直角を確保しようにも4.0mmパイプが短かすぎます。パイプの中に3.0mmパイプを通して延長し直角を調整。【画像白丸部分】

パイプのセンターに付かないところがミソ。3.0mmパイプにテンショナー用のスプリングが入ります。お察しの通り、ボールペンのスプリング。(笑) 3.0mmに程よく入ります。

テンショナーを取り付けるとこんな感じ。左端のボルトを回してスプリングの力を加減し、ベルトの張りを調整するわけです。ところで、チャンネルに開いた2つの穴が気になりますよね。工作に熱中する余り、当初、縦のチャンネルとはすかいを逆側に取り付けてしまいました。あははは。床に取り付けると気にならないところなので、そのまま流用。注意しているのですが、加工にのめり込むと全体が見えなくなりますねえ。気をつけましょう。