|

|

今回取り替えたメーターユニットのように、複数のパーツが一定レベルで構成されている集合体を「アッセンブリー(assembly)」と呼ぶのだそうです。略してASSY。「アッセン」あるいは「アッシー」。パーツ1つ1つまで分解して不良パーツを交換しようとすると、手間と時間がかかって効率がよくありません。また、作業者の技量によってバラつきが出て信頼性や品質に問題が起こる可能性もあります。

ユニットごとの丸ごとの取替は確かにそういう点で有利です。しかし、逆にムダも多いですよね。1つの不良パーツのためにその周辺の壊れてもいないパーツもすべて道連れに破棄されてしまいます。効率性や信頼性とモノを大切にすることのバランスが難しい。

|

|

|

|

| スピードメーターASSY取替 |

87,885

|

893

|

| 合 計 |

88,778

|

|

メーターユニット取替の経費。ユニットの部品価格がバカになりませんが、その分工賃が安いわけです。不良パーツだけを取り替えるとすればパーツ価格は下がりますが、逆に手間と時間がかかり工賃は高くなります。経費についてもこのバランスが微妙。でも、このユニットの価格は負担感が大きいですよね。プジョーのメーターはよく壊れるらしいですよ。

まずは持ち帰ったユニットの外見を観察。メーター表面の透明カバーはこんなに湾曲しているのですね。デザイン性だけでなく映り込みを防ぐ効果もあるのでしょう。裏面には大きなコネクタが2つ。これでボディと配線がつながっている模様。とりわけ気になるのが周囲にいくつもある丸い穴。位置的には各種の警告灯などの場所。ひねると外れる仕掛けのようです。

1つ外してみました。内側に電球。へえ〜、直接基盤に取り付けてあるのかあ。リード線はありません。リヤのコンビネーションランプもそうでした。とても合理的な発想ですね。球切れの場合はこれを交換するのでしょうね。さて、内部がどうなっているのか、メーター不具合の原因は何か。分解に取り掛かりましょう。

メーターユニットの構造について予備知識はまったくありません。試行錯誤。目に付いたのは、裏面下部の左右に見えるクリップ状の金具。【赤丸部分】 まずこれを外してみましょう。

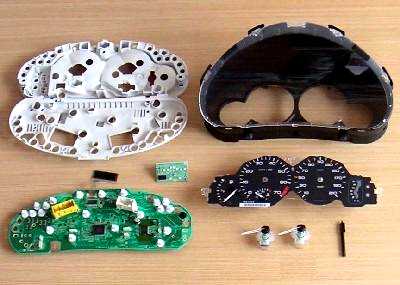

クリップを外し、周囲の隙間にマイナスドライバーを差し込んでグリグリ。組み立てて再使用するつもりはありませんから大胆に。爪状の突起が外れてパカッと分割。メーターパネルが現れました。周囲の蜂の巣状の穴に警告灯の電球が入っています。画像右下の棒状のものはトリップカウンターのリセットスイッチの棒。

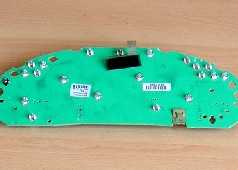

メーターパネル部分は2層のサンドイッチ構造になっており、爪を外してやるとさらにパカッと開きます。メーターパネルの裏側に電子基盤が現れました。実はメーターユニットの裏側の白い面はカゴ状のケースになっていて、その中にメーターパネルと背中合わせに基盤が入っているわけです。

取り出した電子基盤とメーターパネル。基盤には比較的大きな集積回路らしきものが3つ。TAIWAN、MALAISIAなどの文字。もしこれらの電子パーツに不具合の原因があれば、素人の私にはもうお手上げです。でも、どうやらそうではないらしい。メーターパネルの針を手で動かしてみると、タコメーターの針がスムーズに動くのに対して、スピードメーターの方はギクシャク。何かに引っかかっている感じ。原因はこっちだぜ。

基盤の裏側。周囲にたくさんある突起は警告灯の電球。この面がメーターパネルの裏面に接しているわけです。

取り外したカゴ状の白いケースにも小さな電子基盤が1つ。シフトレバーのレンジ位置を表示する部分。発光素子らしきものが並んでいます。

さて、不具合の原因はメーターの針の駆動部分にありそうです。メーターパネルの裏側はこんな具合。ウラオモテですから、左端がシフトレンジの表示部分、右端が燃料計。

右側のアップ。左下のコイルが水温計、右が燃料計。コイルだけが見えて内部の構造は分かりません。

これが問題のスピードメーターの針の駆動部分。周囲にコイルがあり、内部の円筒が回転する構造。

メーターの針の駆動装置は単体で取り外すことができます。およそ30mm×30mm、本体の厚みは17mm程度。透明ケースの内部に歯車が見えます。これが、やっとたどり着いたご本尊というわけです。(笑)

駆動装置は8つのパーツで構成されています。上段右から、表ケース、コイルスプリング、軸付き歯車(外径12mm程度、これに針が付く)、軸なし歯車、そして磁性体と思われる回転子(これにも小さな歯車)。下段右から、コイル、通電用と思われる金具、そして裏ケース。回転子の回転が歯車で2段階に減速されて針の軸が動く仕組み。

再度組み立てて様子を確認。はは〜ん、歯車の噛み合いが悪くてスムーズに針が動かないということだな。でも、どうして??

不具合のないタコメーター側の駆動装置を分解して比較してみました。透明なのでわかりにくいですが、よお〜く観察すると……。ゲゲッ、スピードメーター側には歯車のピンがありません、あらら。左画像には歯車用のピンがありますが、右画像ではその部分にピンがありません。さらに分解した手元をよく探してみると……。ありました、そのピンらしい棒状の破片。【画像右下】 このピンが折れたことが原因で歯車の回転に不具合が生じ、スピードメーターの針が振れなくなってしまったわけです。なるほど、そういうことだったのか。

原因が判明して一応納得。しかし、こんなところのピンが折れるなんて、一体どういうモノ作りをしているのでしょうかね。可動部分のシャフトの重要性は、素人の私にも分かりますよ。設計上の問題か、加工上の問題か、あるいは品質管理上の問題か。スピードメーターに関する同様の不具合が少なくないとすれば、いずれのレベルにも問題があるのではないでしょうか。

作業の効率性や品質の信頼性のためのユニット方式とはいうものの、モノ作りの基本が疎かにされていたのでは、高額のユニット代金を支払わされる身からすれば、これは低品質の商品を高額で販売するただのボッタクリです。賢い消費者の支持を得ることはできません。このままでいいのですか、プジョーさん!!

この次またスピードメーターが壊れたら、今回のパーツを使って自分で分解修理をしましょうか。パーツ代はかかりませんが、時間と手間、さらに素人による分解・組立の信頼性……。いずれにしても悩ましいところですね。

|