〔ミニ鉄道保険加入〕

「ミニ鉄道保険」の詳しい情報は小川精機のホームページで見ることができます。あえて「ミニ鉄道保険」と名乗っているということは、これまでの保険はそうではなかったのでしょうか?疑り深い私などは、すぐそう考えてしまいます。特定の保険会社がそうだというわけではありませんが、一般論として、私は金融商品を扱う業界全般に対して気持ちの上で一定の距離を保つようにしています。この種の業界の説明文書には小さな文字がびっしり並び、頑張って読んだところでなかなか理解できません。

保険会社本体と契約を勧誘する代理店という二重構造も怪しい。契約時には甘い言葉で誘っておきながら、いざ保険金の請求となると手のひらを反すように強面の対応。だまされた気になりますが、実は契約書をしっかり読まないお前がマヌケというわけです。しかし、だからといって保険の仕組みを全否定する気はありません。要は、自分が賢い消費者になればいいわけですからね。

新たな「ミニ鉄道保険」はどのような保険なのでしょうか。「ミニ鉄道」という名前が付いていますが、基本的にはいわゆる傷害保険。日常生活全般のケガなどに対応する点では一般の傷害保険と同じです。もちろんライブスチームの運転も含まれます。これに他人に対する賠償責任の特約がセットされているわけです。つまり、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたときの補償もあります。業界用語では「普通傷害保険」に「賠償責任危険担保特約」がプラスされた保険と言うようです。

ライブスチーム運転中の本人だけでなく、お客さんや見物人のケガなどにも対応しています。ただし、いわゆる「示談交渉サービス」はありませんし、保険金請求に必要な書類も自分で用意しなくてはいけません。これ以外にも細かい条件があるので、万一の場合、かなり厄介で面倒なことになり、おそらく思い通りには展開しないものと思われます。まあ、保険とはそういうものです。でも、神社のお守りよりは現実的です。

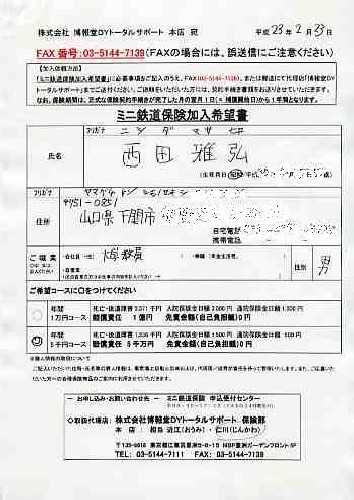

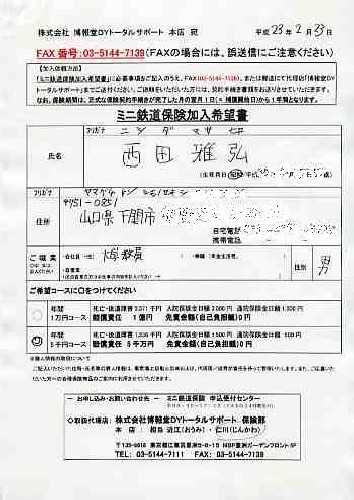

前口上はこれくらいにして、加入の手続きを私の例に即してご紹介しましょう。まず、小川精機のホームページに掲載されている「ミニ鉄道保険パンフレット」と「ミニ鉄道保険に関する補足説明(Q&A)」をよく読みます。保険会社は東京海上日動火災保険株式会社。保険期間は手続き完了の翌月1日から1年間。この開始日が要注意ですね。加入を決めたら「ミニ鉄道保険加入希望書」をプリントアウトして必要事項を記入します。(書類①)

(書類①)

職業の種類によっては「要相談」となるケースもあるようです。「1万円コース」と「5千円コース」のいずれかを選択します。従来の保険が、保険金額1億円、保険期間3年間、保険料5,500円だったことを思うと、かなり割高ですね。私は、「お守り」程度という認識で賠償責任5千万円の「5千円コース」にしました。補償金額を心配しだすとキリがありませんからね。取扱代理店の株式会社博報堂DYトータルサポート保険部の東京本店にファックスで送信。事前に電話連絡をしておきました。もちろん郵送でも可。

ファックスを朝イチで送ったこともあってか、翌日には速達で封書が届きました。消印は「中之島」。えっ、大阪?同封の案内文書には、本店だけでなく関西支店の担当者の名前と電話番号もあります。小川精機が大阪だから大阪が窓口だったのかな?混乱しますね。東京本店に確認したところ、発送作業は大阪からとのこと。こういうところが業界全体に対する距離感を増幅させるのですよ。顧客が企業の内部事情に振り回されているという認識がありません。

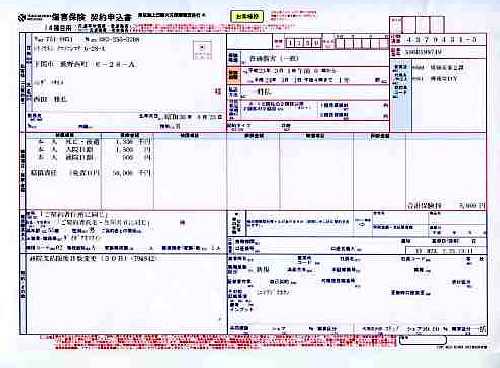

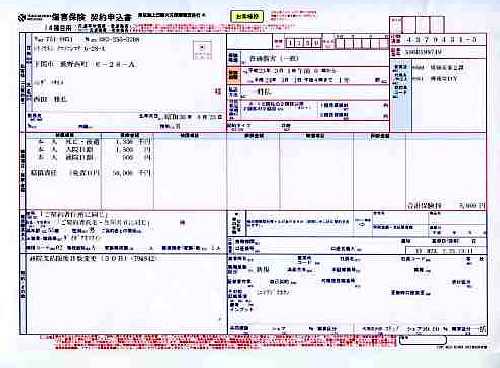

封筒の中には「ミニ鉄道保険ご契約のご案内」のほかに、4種類の書類。「傷害保険契約申込書」(書類②)、「契約内容確認書」(書類③)、「重要事項説明書」(種類④)、「預金口座振替依頼書」(書類⑤)。

(書類②)

「傷害保険契約申込書」(書類②)にはすでに必要事項が入力してあり、捺印するだけ。「お客様控」は当方の保管用。「ミニ鉄道保険」のはずなのに、保険種類の欄には「普通傷害(一般)」の記載。大丈夫なのかなあと不安になってよく見ると、右下隅の「その他記載事項」に「ミニテツドウホケン」を発見。また、下端の欄外には微細な赤字で「ご注意」。文字が小さすぎてメガネを外して目を近づけないと読めません。

「他の保険契約等」の欄も分かりにくいですね。「ご注意」には「事実と異なる場合や事実を記載しない場合は契約を解除することがあります」と脅し文句が書かれています。私だって「生命保険」や「医療保険」に加入していますからね。これについても代理店に電話で確認。「生命保険」などは関係ないそうですが、いくら代理店がそうおっしゃってもね。再三くどく念押しして確認。

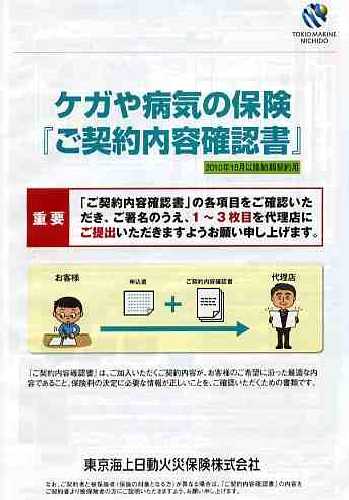

(書類③)

「契約内容確認書」(書類③)は2枚複写になっていて、契約内容を確認したことを□にレ印を入れて示すもの。近年の自動車任意保険の場合と同様です。「確認しました」の欄に署名します。これも「お客様控」を保管。本来は契約者の意志確認のための手続きのはずですが、実際は保険会社の責任逃れのための証拠作りという印象をぬぐいきれません。基本的には、上の「傷害保険契約申込書」(書類②)とこの「契約内容確認書」(書類③)の2枚を返送用封筒に入れて送り返せばいいわけです。返送用封筒には切手が貼ってあります。

(書類④)

「重要事項説明書」(種類④)は、文字通り契約内容の説明書。よく読んでくださいということのようですが、複数タイプの傷害保険がいっしょに書かれているので分かりにくいです。この説明書には「ミニ鉄道保険」という言葉はありません。「ミニ鉄道保険」に加入するつもりで読むと訳が分からなくなります。「普通傷害保険」に賠償責任をセットしたものをライブスチーム関係者に「ミニ鉄道保険」という商品名で販売しているということを理解しないといけないようです。

(書類⑤)

送られてきた封筒を開封してこの「預金口座振替依頼書」(書類⑤)が出てきたとき、加入を止めようと思いました。自動の口座振替は確かに便利ですが、支払っているという自覚が希薄になりますし、当然、保険に加入しているという意識や、逆に加入していないという意識も希薄になってしまいます。確定申告の納税もそうですが、私はこの種の入金では基本的にあえて手間を掛けて入金することにしています。

同封されていた案内文書には、返送する書類として「申込書」「ご契約内容確認書」「口座振替依頼書」の3つが記載されています。しかし、「口座振替依頼書」についてだけは「あわせてご返送いただきますようお願い申し上げます」との説明書き。ふう~ん。これは「お願い」なのか。なるほど「申込書」と「ご契約内容確認書」の文字には幅広の蛍光マーカーが塗ってあるのに対して、「口座振替依頼書」の文字には下線だけ。

一見すると口座振替が必須という印象を受けますが、よく見るとそのことが明示されているわけではありません。振込先の銀行名、口座名、口座番号も明記されています。代理店の東京本店に電話で確認すると、もちろん口座振替でなくてもOKとのこと。しかし、注意しないと「口座振替依頼書」も一連の書類作成の流れで自然に返送してしまいそうです。そう簡単に思う壺にははまりませんからね。(笑)

「傷害保険契約申込書」(書類②)と「契約内容確認書」(書類③)を返送するとともに、指定された口座に年間保険料を振込みます。振込手数料は自前。振込みが確認できたら代理店から当方に電話連絡があるとのことでしたが、その後連絡がないのでこちらから電話。何度か電話をいただいたらしいのですが、連絡がとれなかったとのこと。それはともかく契約成立を確認。いずれ領収証と保険証券が届くとも。

(書類⑥)

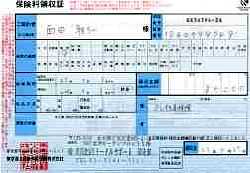

契約成立の確認をしてから2週間あまり。「保険料領収証」(書類⑥)が届きました。今回の消印は「晴海」。東京ですね。「発送は大阪から」ということでもなさそうです。保険の種類は「傷害」に○、備考に「ミニ鉄道保険」の記入があります。この領収証が届いたのと同日、別便で「普通傷害保険証券」(書類⑦)と「ご契約のしおり」(書類⑧)が届きました。こちらは東京海上日動火災保険株式会社から。

(書類⑦)

(書類⑧)

「普通傷害保険証券」(書類⑦)、これが肝心の「保険証券」。「証券番号」「保険期間」も重要ですよね。特約の欄に「賠償責任担保」の記載。また、その他証券記載事項に「ミニテツドウホケン」の記載。他方、「ご契約のしおり」(書類⑧)は普通傷害保険の説明書。ミニ鉄道保険に特化したものではありません。9ページから57ページまでの大部分が「約款および特約」の記載ですが、例によって文字が小さく、しかも紙が薄くて裏が透けているのでとても読みづらいです。

さて、ミニ鉄道保険の加入はこんな具合でした。本当に重要なのは、加入手続きよりも万一のときどうなるのかということです。その報告に皆さまの関心があることも承知しています。しかし、当方としてはこの報告の後日談が掲載されないことを願っています。ミニ鉄道保険はあくまでもお守り。でも神社のお守りよりは現実的。ライブスチームも安全第一。(2011/03/26)