標識灯の点灯は、運転会を目前にした急場しのぎでした。とりあえず点灯するようにして、どおだあと自慢するつもり。したがって、細部には不本意な部分もいくつか。その1つがフロント標識灯の電池ケース。先台車の板バネの間から白い電池ケースがのぞいています。真横から見たときのシルエットが台無し。

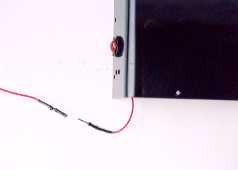

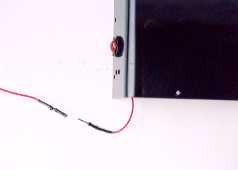

単4の乾電池を単5に変更しました。さらに小さいボタン電池への変更も考えましたが、市販の単5電池ケースが見つかったので、これで妥協。それでも、これだけ短くなります。

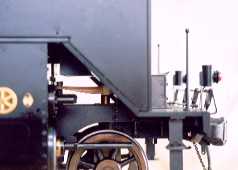

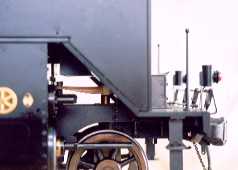

肝心のシルエットはこんな感じに。電池ケースは見えません。ヨッシャー。

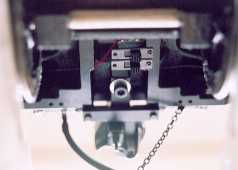

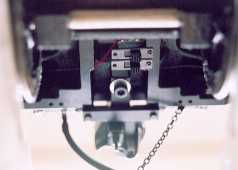

さて、左側の標識灯だけを点灯するためのスイッチを追加。電源ON-OFFと同じタイプを並べて台枠に取付。画像は車体の下から見ています。配線はきわめて簡単。右側標識灯のリード線の途中をカットしてスイッチを挿入。これをONにして電源スイッチを入れると左右両方点灯。OFFにすると、右側が消えて左側だけ点灯。

こんな感じです。

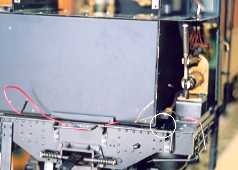

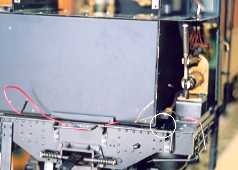

次にリヤの埋込式標識灯。水タンク被を取り外したいこともありますので、リード線の接続には1Pコネクターを使用。配線の雑然さも不本意な点の1つでしたが、これでスッキリ。パソコンのパーツ屋さんでインターフェイスのピンを購入。極小でいい感じ。

リヤの配線も基本的にフロントと同じ。右側標識灯のリード線の途中にスイッチを挿入。そのスイッチは、後端梁にタップを切ってネジで内向きに取り付けました。【画像白丸部分】 フロントもそうですが、通常の視点からでは、まずスイッチの存在は分かりません。

スイッチのリード線は、白丸部分に穴を開けて水タンク側に取り出します。この穴位置がくせもの。水タンクがあってスペースが限られる上に、真下には単1乾電池ケースのエアータンク。しかも床板の下は鋳物の端梁。エアータンクを避けて斜めに貫通。ふう〜っ。1Pコネクターで配線スッキリ。電源はリヤ前照灯用の電源から。したがって、前照灯はダミーです。

右側標識灯のスイッチをON-OFFすることで、左右両方点灯、左側だけ点灯の切替ができます。こんな感じ。