|

|

自宅の庭に突如出現した練習用の試験線。庭園鉄道と言うにはあまりに……。とばっちりを受けてダッチオーヴンのファイヤーピットは姿を消しました。乗用台車横のレンガの山がその残骸。でも、ご心配無用。ファイヤーピットはいつでも復活します。耐火レンガを並べるだけですから。(笑)

運搬ケージで運んだ機関車を、接続レールを介して仮設の線路に降ろします。このあたりの手順は当初のイメージ通り。エアコン室外機とのミスマッチが何とも言えない。

まず最初にすることは、駆動箇所への注油とスチームオイルの給油。マシンオイル用の油差しは横向きが便利、と試運転の際に教えられた。ただし、地面に置いた機関車への注油は、姿勢の問題もありかなり厄介。今後工夫を。

注油が済むと、次は給水。C11は砂箱の上部がボイラー給水口になっている。Oリング付の栓には、実は、単車用のプラグレンチがぴったり。車載工具の肉薄タイプ。実家に転がっていたのを郵送してもらい再利用。

ボイラー給水口からボイラーに給水。じょうごは、アウトドア必須のコールマン製。内側のゴミ取りフィルターがポイント。今後はライブスチーム専用。水はオイルジョッキから。3リットル目盛りの下くらいで水位計が程良い位置になることを確認。続いて、水タンクにも。こちらは2.5リットルくらいかな。なお、試運転の際には、ハンドポンプで水タンクからボイラーに給水しましたが、手間と時間がかかりました。

いよいよ点火となるわけですが、その前に、試運転の反省を踏まえて改良を加えた小物類をご紹介しましょう。まず、スコップと火かき棒。C11には後水タンクがありますので、運転室の斜め上から焚口に石炭を入れることになります。スコップが真っ直ぐだと、石炭がこぼれてうまく入りません。後水タンクの傾斜に合わせて柄を曲げました。また、火かき棒は、先端のL部分をカット。長すぎて使いづらかったのです。

火格子の幅が焚口戸の内径より大きいので、火室に出し入れする際には焚口戸全体を外す必要があります。六角ボルト2本。付属のボックスドライバーは柄が長く、C11の狭い運転室には不向き。組立後に残っていたキャップスクリューをパイプに取り付けて、柄の短いボックスドライバーとしました。焚口戸専用です。

言わずと知れた革手袋。ダッチオーヴン用を流用しようと考えましたが、試運転で袖がじゃまになることが判明。ライブスチーム専用に新たに購入。作業用の革手袋は格安で入手できます。なお、ダッチオーヴン同様、軍手は高熱には不向きです。

小物類の紹介はこれくらいにして、いよいよ点火。灯油を染み込ませた木切れもしくは消し炭を焚付けに使うのがよいそうです。今回は、残り物のシンナーを利用。木切れは使用済みの割り箸。石炭を小さくするための金槌も新たに購入。

ブロアーをセットして割り箸に点火。すぐに火が着きよく燃えます。しかし、石炭を入れるタイミング、その大きさと分量については、まだ自信がありません。危うく火が消えそうになります。ブロアーが強すぎという印象も。ワニ口クリップですから、電池ケースの端子を利用して電圧の調整も容易。石炭の着火については、今後経験を重ねるしかないのでしょうね。

しばらくすると安全弁から湯気が出始めます。その量が徐々に増え、やがて水しぶきに。試運転の時と同じ状態。ボイラーの水位が高すぎるのか、それとも安全弁に不具合があるのか。しかし、ある程度蒸気圧が上がると収まってしまいます。気にしなくてもいいのかな。

火床作りを意識しながら石炭を入れていくと、4キロを超えたあたりで安全弁が吹き始めます。「出発進行!」と言いたいところですが、安全弁が吹いたからといって走行OKということではないようです。重要なのはむしろ安定した火床。石炭が火格子全体で十分燃焼するようになるまでじっと我慢……。軸動ポンプが動かないので、ドンキーポンプを稼動。カタカタカタといい感じ。それなりにボイラーに注水している様子。

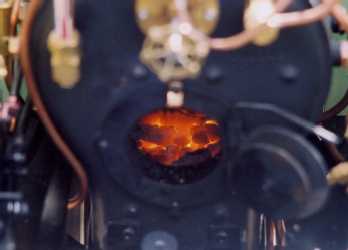

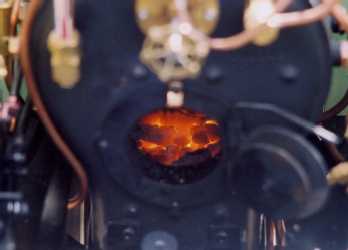

こんな感じの火床になりました。この感じはどこかで見たような気がするなあ……。そうそう、大井川鉄道でC10の運転室を見学させてもらったとき、その火室の中がこんな感じでした! 石炭を追加して、いよいよ「出発進行!」。といっても、今回走行できる線路は実質3-4m。(^^;

安全弁が吹いた後の辛抱が大切、これが今回の成果。それと、火を落とした後の片づけ。試運転の際には、煙管の掃除などは全部先輩にやっていただいたので、実は初体験。ボディの掃除や防錆剤の塗布など、まだ要領がよく分かりません。これらは、今後の課題ということに。

|