|

|

2021年の定年退職以降、機関車の火入れは数える程しかない。→→こちら。走らせるところがないのが最大の理由だった。庭園鉄道がやっとそれらしくなってきたので、今後は賓客をお招きして運転会を開催したいものだ。和室の廊下からご堪能いただこう。見せ場の1つがポイントの遠隔操作。

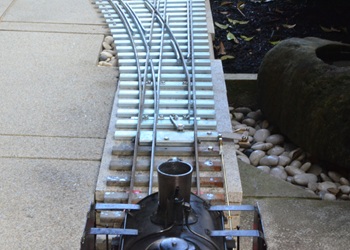

転轍装置取付の最後の作業は、引棒の末端処理。L=1000mmのパイプをそのまま接続していたが、どこでカットすればいいのか。思案の末、最後のヒートンの最寄り箇所に決定【下画像左】。白テープを巻いた末端が枕木の間を動きます。画像の位置は引込線。左位置に動かせば本線直進。引棒は、橋梁から整備場までのどの場所でも動かせます。

もう1つ。機関車の停止位置に停止線を付けました【上画像右】。乗用台車を連結してバックした際の最終停止位置。乗用台車の位置はこんな感じ【下画像左】。機関士から見るとこの位置です【下画像右】。本来、停止線は機関車の先端位置に付けるものでしょうが、そうすると機関士から見えません。旗振りの誘導係がいないのが悔やまれます。(笑)

さて、今回スチームアップしたのには訳がある。走行後の片付け作業の際に転轍装置の引棒がどうなるか確認しておきたかった。片付けのメンテナンスは、機関車を運搬ケージに入れてリフト台車で持ち上げ、脚立に据えて行う。その際にケージ支えや台車の車輪が引棒に干渉しないかどうか。

台車を入れるスペースを確保するケージ支えは問題ない。支えの脚の間隔が十分あるので、ヒートンや引棒があっても干渉することはない【左画像】。しかし、台車の車輪は、そのままでは引棒を踏みつけてしまう【右画像白丸】。台車を動かすときは機関車の重量が掛かっていないので、慎重に車輪を浮かせれば大丈夫だろう。しかし、要注意だな。これまでもレールを跨ぐときは車輪を浮かせていたが、車輪が当たると横ずれすることがある。線路のずれ止めはその対策だった。

以下、遠隔転轍装置が完成した線路を走行する機関車。機関士の目線。

|

|

|

|

|

|

|