マイレイアウトは気楽だ。これまでのような、前日の準備と翌日の片付け、機関車の運搬と積み降ろし、オーナーさんへの気遣いなど、一切ない。周回できないのを惜しむ声もあるが、一定の半径を確保しつつ周回するには、それなりの広さの土地とそれなりの延長の線路が必要。個人でそれが叶うのは、これまでの私の知見によれば、開業医さんか農家さん。周回できなくても、いまのレイアウトで十分満足。さらに加えて、鉄道好きの賓客をお招きして、庭園鉄道を眺めながらの鉄道談義は悦楽のひととき。

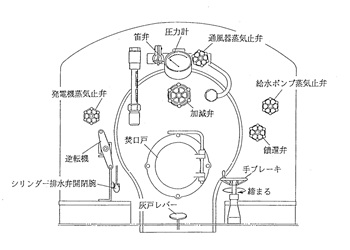

機関車の運転室にはたくさんのバルブや装置がある。短距離の走行では加減弁と乗用台車のブレーキ操作が中心。シリンダー排水弁(ドレン)の操作は限られているし、逆転機のカットオフなどは難度が高すぎるのでお手上げ。上達すれば、石炭を投入しながら各種バルブを操作して長距離走行もできるらしい。本物の蒸気機関車が機関士と機関助士でやっていることをライブスチームは一人でやるので、技量の高さが求められる。しかし、たとえ熟練しても、本物の蒸気機関車の機関士や機関助士にはなれんだろうな。(笑)

運転には経験と熟練が必要だが、同時に、動き出すまでの準備にも大変な手間と時間がかかる。バッテリーカーが併用されるのには十分な理由がある。でも、その手間と時間が面白くて楽しい。ライブスチームの極意はそこにあると思う。それが気兼ねなしに叶うのがマイレイアウト。

さて、運転前後の手順を確認して整理しておきたい。蒸気機関車が動くためには、3つのものが必須。水と油と石炭。つまり、動かすためにはこの3つの準備をすることになる。

|

機関車の運転室にはたくさんのバルブや装置がある。短距離の走行では加減弁と乗用台車のブレーキ操作が中心。シリンダー排水弁(ドレン)の操作は限られているし、逆転機のカットオフなどは難度が高すぎるのでお手上げ。上達すれば、石炭を投入しながら各種バルブを操作して長距離走行もできるらしい。本物の蒸気機関車が機関士と機関助士でやっていることをライブスチームは一人でやるので、技量の高さが求められる。しかし、たとえ熟練しても、本物の蒸気機関車の機関士や機関助士にはなれんだろうな。(笑)

運転には経験と熟練が必要だが、同時に、動き出すまでの準備にも大変な手間と時間がかかる。バッテリーカーが併用されるのには十分な理由がある。でも、その手間と時間が面白くて楽しい。ライブスチームの極意はそこにあると思う。それが気兼ねなしに叶うのがマイレイアウト。

さて、運転前後の手順を確認して整理しておきたい。蒸気機関車が動くためには、3つのものが必須。水と油と石炭。つまり、動かすためにはこの3つの準備をすることになる。

定置場からレイアウトへ運搬。多少の工夫はしたものの、ここは力技。

定置場からレイアウトへ運搬。多少の工夫はしたものの、ここは力技。

|

ケージから出庫して運転の準備に着手する。

ケージから出庫して運転の準備に着手する。

|

まずは水。サイド水タンクに給水する。左右の水タンクとリヤの水タンクは連通管で繋がっているので、ここに給水するだけで全部に給水できる。漏斗はゴミを防ぐ網付き。

まずは水。サイド水タンクに給水する。左右の水タンクとリヤの水タンクは連通管で繋がっているので、ここに給水するだけで全部に給水できる。漏斗はゴミを防ぐ網付き。

|

給水には3Lのジョッキ。3カ所の水タンクで合計4L。結構入る。

給水には3Lのジョッキ。3カ所の水タンクで合計4L。結構入る。

|

ボイラーに直接給水する。砂箱の中に給水口がある。栓を取り出せないので、ネジを取り付けてつまみ出す。

ボイラーに直接給水する。砂箱の中に給水口がある。栓を取り出せないので、ネジを取り付けてつまみ出す。

|

ボイラーには3L程度を給水。

ボイラーには3L程度を給水。

|

水面計を見ながら水の量を加減する。半分よりやや下、画像の矢印くらいかな。水面計に出ないのはNGだが、多すぎるとスチームアップに時間がかかり、安全弁からお湯が吹くことになる。

水面計を見ながら水の量を加減する。半分よりやや下、画像の矢印くらいかな。水面計に出ないのはNGだが、多すぎるとスチームアップに時間がかかり、安全弁からお湯が吹くことになる。

|

ボイラーへ直接給水するのは、着火前のこのときだけ。水タンクの水がボイラーへ給水される仕組みは次の3通り。(1)ハンドポンプ、(2)軸動ポンプ、(3)ドンキーポンプ。

(1)ハンドポンプは、リヤ水タンクにあるレバーを動かせばいつでも使える。

(2)軸動ポンプは、第二動輪の回転によって主台枠内のポンプが稼動する。走っているときは常に稼動するので、ボイラー水位が上がりすぎないように饋還弁で調整する。ボイラーに入らず水タンクに戻る。

(3)ドンキーポンプは蒸気圧で稼動し、運転室内の蒸気止弁で操作する。動く様子が目で見え、排気音も聞こえてカッコいい!当庭園鉄道は総延長が短いので、専らこのドンキーポンプのお世話になっている。

水の次は油。各所の回転部や摺動部、軸受、軸箱などへのマシンオイルの注油は言うまでもないが、シリンダーに給油する油ポンプにはスチームオイル。機関車が走っている時はロッドで稼動し自動給油される。もちろん手動でも動く。

もう1つ。スチームで稼動するドンキーポンプの給油器にもスチームオイル。スチームオイルはマシンオイルとは別物なので代用はできない。

最後に石炭。火室で燃やしてスチームアップするわけだが、これがなかなか難しい。小川精機の「運転説明書」にも、「石炭の焚き方はかなり難しいものですが、コツを覚えれば意外に簡単にスチームアップできます。」と書かれている。石炭の焚き方こそがライブスチームの極意なのだ。私はいまだに「簡単にスチームアップできます」という境地に達していない。目下修行中。一人前の釜焚きになりたい。

石炭の焚き方の前にハードルがある。火室には火格子【画像左】があって、焚口戸【画像右】を取り外して出し入れする。この火格子の設置が厄介なのだ。火室下部の左右に突起があり、それに載せる訳だが、目に見えないところの作業。斜めになってなかなかうまくいかないことが多い。運転当日だと焦ってますます手間取ってしまう。前日までに準備するのが正解。

スケールモデルの小火室。見よ!焚口と火格子のこのキッチリ具合。出し入れするだけでも熟練がいる。火格子を水平に入れてそっと下に降ろすとピッタリ設置できることもあるが、まれなケースだ。

焚口戸の脱着も厄介。運転室は狭いし、暗くてよく見えない。取付ボルト用のボックスドライバーを自作。持ち手が長いと狭い運転室では使えない。火格子も焚口戸も「コツを覚えれば」簡単にできるのでしょう。これから場数を踏みます。これからだ!

水と油と火室の準備ができたところで、石炭を焚いてスチームアップを始めます。着火の手順。蒸気圧が上がるまでは、通風器の代用として電動の外部ブロアーをセットします。電圧を加減して風量を調整。

焚付としてカットした割箸を入れます。灯油に浸して着火しやすくした焚付も入れます。

石炭の小片を入れます。焚付と同様に火室内に散らします。

着火。

灯油付きの焚付にはすぐ火が着きますが、石炭の焚き方は難しい。大きな石炭に火が着くまでハラハラドキドキ。焚口戸を閉めて、火格子の下から空気を入れるのがポイント。石炭を追加しながら様子を見ます……

石炭投入

着火してね(ドキドキ)

着火!

通風器バルブ開

安全弁が吹いた!

圧力計の針が動いてある程度蒸気圧が上がると、外部ブロアーを外して通風器バルブを開ける。さらに蒸気圧が上がると安全弁が吹く。走らせたくなるが、ここで我慢するのがポイント。大切なのは火床。安定した火床ができるまでしばらく待つ。そして、いよいよ……

出発進行!

側線入線

どおだあ!(後編に続く)