|

|

素材は18φアルミ丸棒。しかし、尺物で購入するわけにはいきません。切り売りを探しましたが見つかりません。実家に戻ったついでに東急ハンズ広島店で18φ×100mmアルミ丸棒を発見。これだ。

丸棒の加工は、まず固定用のジグ作りから。5.0mm板を挟んで2つの角材を固定し、その中央に20mmのショートビットで丸穴。本当は18mmのショートビットがいいのでしょうが、手元にありませんでした。

アルミ丸棒を所定の長さにカットするために、上のジグでくわえてバイスに固定。木製のジグですから締め付けると丸棒に密着します。糸のこでカット。この切断面をきれいに仕上げるのがポイント。

もともとのフラットな断面の中心に丸穴をあけます。ブレーキレバーの軸は8.0mm。タップの下穴M6.8mm。貫通しない途中までの止め穴なので、ドリルにテープを巻いて止める位置を確認。小さいドリル穴から次第に大きくしていきます。

M8.0mmのタップ。運搬ケージの加工のときが、それまで最大のM6.0mmタップだったので、今回記録を更新。大きいと力が必要ですね。タップオイルを忘れずに。

ネジを切った穴にブレーキレバーをねじ込んでナットで固定。これをボール盤にチャックして回転させヤスリで切断面を仕上げます。工作機械を使っているわけではないので、いくら精密に中心を決めても微妙に偏心している模様。回転するとわずかに振動します。悔しいですが、ハンドメイドの限界です。

#1000の紙ヤスリで最後の仕上げ。軽く面取り。うふふ。磨いた丸棒は美しい。見ているだけで至福のひととき。金属加工が病みつきになりますね。

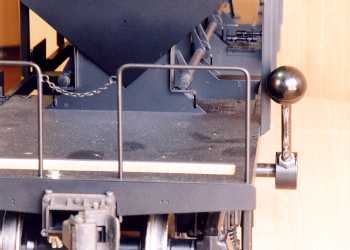

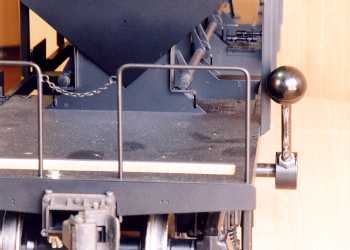

ブレーキレバーに取り付けると、ほらね、側柱との干渉か解消。よしっ。あとでレバーの軸を塗装しましょう。

|