|

|

実際に各種の票を差し込めるように内側に溝を作りましょう。これが票サシの第1の課題。そのために真鍮板を2枚重ねた構造にします。真鍮板を同じ形に仕上げるために、最初から2枚重ねて仕上げます。2枚を固定するネジ穴を開けますが、一方をネジ止めしておいてから他方を写し開け。これが基本です。

ボルトとナットで2枚重ねにしておいて、周囲をヤスリで仕上げます。

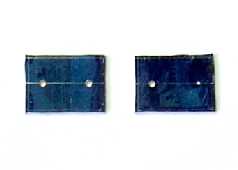

ネジを外してバラバラすると他のセットと混同してしまいます。同一セットでも、左右、上下がわからなくなります。それを防ぐためにこんなところにポンチマーク。【白丸部分】マークの位置で区別。ただし、同一セットでも表裏は区別がつきません。これは表面のケガキ線の有無で見極めることにしましょう。

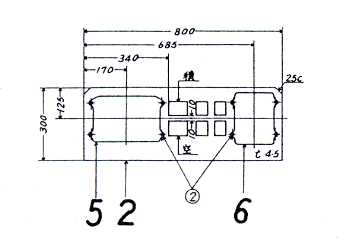

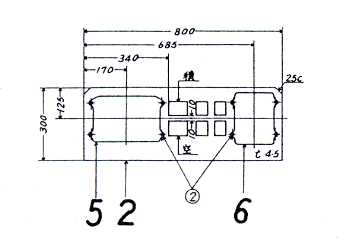

外形ができたところで、次は内側のくりぬき。表の真鍮板に2.0mm幅、裏の真鍮板に1.5mm幅でケガキ。糸ノコを回すために四隅に1.2mmのドリル穴。このドリル穴をケガキ線に外接させるためには工夫が必要です。あらかじめ外接するガイド穴を開けたジグを使います。

慎重にヤスリ仕上げしてこんな具合。両者の幅の差が0.5mm。重ねると内側に0.5mmの溝ができるのがイメージできますよね。ワフの票サシの大きさに不満が残ったので、今回はスケール通りに忠実に。

さて、票サシの次の課題は取付用のネジ穴。まあ、耳ですね。ワフのときと同様に3.0mmの真鍮パイプを半円形にして取り付けましょう。3.0mmのパイプを1.5mmの厚みの真鍮板で挟んで両端をハンダで固定し、ヤスリで半分に削り取ります。

これで半円のパイプになります。ワフのときは左右1箇所だけでしたが、今回は本物通りに左右2箇所ずつ。

半円パイプの取り付けのためのジグを作成。票サシの高さにそろえるところがポイント。左右にカットした中央の上下の穴が3.0mm。

上下を平板で挟み、左右からスライドさせて半円パイプを所定の位置に固定。こうしておいてこの半円パイプの中にハンダを流し込みます。入りにくいところは針でツンツンして裏まで流します。これで半円パイプと同時に上下の真鍮板も密着。

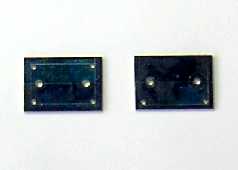

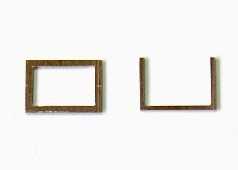

余分なハンダを削り取り、ネジ止め用の1.0mmの下穴を開けておきます。左が表で右が裏。どおだあ〜って感じですね。(笑)

こちらはやや小さい「貨車表示票サシ」と「修繕票サシ」。実はこれまでの工作と平行してこれも作っていました。4つもあって手間がかかりますが、そこをさらりと言い抜けるところが男の美学。(笑)仕上がりもワフのときに比べてすごく満足。我ながら上達したなあと自画自賛。(笑)