落し口の隔壁に皿もみ加工。たくさんあるので、やり残し防止のために穴位置にマジックでマーク。皿もみ後、それぞれに皿ネジを入れてチェック。1回で合格しなかったところに印を付けてもう一度。納得いくまで繰り返します。

隔壁と補強材を皿ネジで組み立てたところ。なべネジのような突起がない方がいいに決まっていますよね。

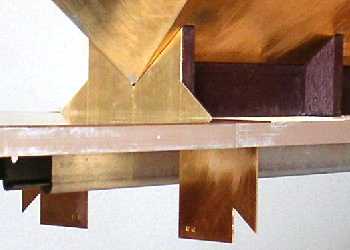

デッキの床板にも皿もみして、皿ネジに交換。

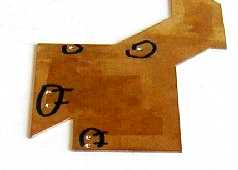

後ろ端の隔壁を皿ネジに交換したところで、ん? 隔壁の上端がデッキ床板の表面とツライチになるはずなのに、床板の厚み分だけ高さが足りません。ゲゲッ。そうかあ、ベニア板の上に1.0mmの横梁チャンネル、さらにその上に1.0mmのデッキ床板。ベニア板から2.0mmだったのかあ。デッキのない中央部の隔壁と同じにしていました。(涙)

作り直す気にはならないので、既存の隔壁に真鍮材をハンダ付けしてかさ上げすることにしました。ジャンク箱から細長い端切れを探し出してハンダ付け。

横梁に取り付け、デッキ床板とツライチになるようにヤスリで成形。これでなんとかごまかしました。(^^;

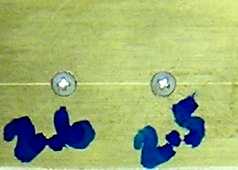

補修した左右の隔壁下部。ついでに、隔壁上部の取付加工をすることにしました。2.0mm下がった左右の隔壁下部の間にはまります。

デッキ床板の加工の際に切り出した隔壁上部の両端を、現物合わせでカット。

こんな具合にはまります。反射してよくわかりませんね。悪しからず。(^^;

|