|

|

ハシゴ枠に使うLアングルは6.5mm×6.5mm。手元には10mm×10mmしかないので、これから削り出すしかありません。これまでと同様に2.0mm厚のアルミフラットバーと3.0mm厚のアルミLアングルを重ねてガイドにし、根気よくヤスリ掛けをします。青ニスが10mmの真鍮Lアングル。

アングルの厚みが1.5mmなので、これで6.5mmのLアングルが出来上がり。左右のハシゴ枠用に2本。

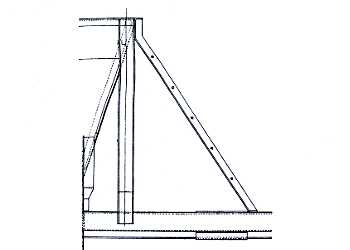

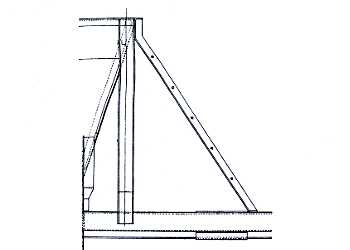

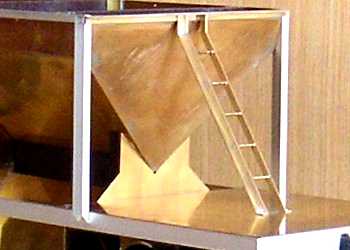

ハシゴ枠は車体の妻アングルから鉛直に下がり、途中から屈折しています。【上図面】この屈折箇所のアングル加工が今回のポイントの1つ。ハシゴの傾斜角から屈折部分の角度を算出しました。三角関数のタンジェント。厚紙で試作して確認。

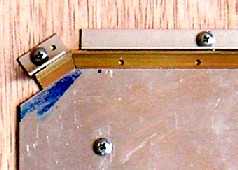

算出した角度にアングルを削るためのジグを作りますが、まず、そのジグを作るためのジグを作ります。ヤスリのガイドの角度を決めるジグ。

方法は側柱の下端の加工と同じ。まず、ガイドになるアルミLアングルを平板に固定し、この平板が所定の角度になるように角度を調整します。

平板を外せば、ジグの出来上がり。

左右のハシゴ枠のアングルをいっしょに固定して、同時にヤスリ掛けします。

左右のアングルが同時に所定の角度になりました。

上側の短いアングルも同様に同じジグでヤスリ掛け。こうすると、上下のどちらも同じ角度に仕上がります。

続いてデッキ床板に接する下端を斜めに削ります。ジグの角度を所定の角度に再調整。この時点で、ハシゴ枠の長さを正確に決める必要があります。

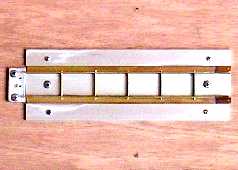

ハシゴ枠の下側のアングルができました。もちろん、左右合わせた状態で、踏段の取付穴を両方に写し開けておきます。

上端のハシゴ枠の加工。実はここで大失敗。側柱の上端と同じように、アングルの一面を切り欠いたところで間違いが判明。本体の妻アングルは不等辺アングルなので、切り欠く必要はなかったのです。(涙)やむなく、もう一度アングルの削り出しからやり直し。妻アングルに接する箇所を微妙に削り取っています。

さて、今回のポイント、屈折箇所のハンダ付け。左右を同じ仕上がりにするには……。そうです、同一のジグを使えばいいのです。アングルを所定の角度に固定できるようにアルミ板を加工。このアルミ板を裏返してもう一方のアングルにも使用すれば、同じジグですから、同じ角度になりますよね。

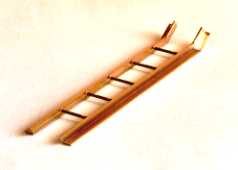

ハシゴ枠の完成。ふう〜、やっとここまでたどり着きました。

踏段の取付。アルミフラットバーを挟んでハシゴ枠を所定の幅に保持。2.0mm真鍮丸棒を取付穴に通します。この取付穴を2.1mmにしておくのがミソ。この隙間にハンダを浸透させて固定しようという趣向です。外側は丸棒を削り取ってフラットにします。

ハシゴの完成。予想以上の手間と時間。

しかし、まだ、ハシゴの下端の加工が残っています。真鍮板の床面でハンダ付けをするわけにもいかないので、別途用意した角材の柱にハシゴを仮止めし、作業用のベニア板の上で加工します。

Lアングルの内側に1.0mm厚の四角の真鍮片をハンダ付けするわけですが、真鍮片が小さいと固定しにくいので、とりあえず長い平板のままハンダ付けをします。斜面に接するところは、もちろん斜めにカットして密着。

ハンダ付け後に、不要部分を糸のこでカットしてヤスリ仕上げ。余分なハンダを彫刻刀で削り取って出来上がり。

最後にいよいよ車体にハシゴを取付。中心になるように慎重にケガキをして位置決め。妻アングルにタップ。こういう作業はとても楽しいですね。ルンルン……、ペキィーン。ゲッ、タップが折れてしまった。どうしてこんなところで……。(涙) う〜む、調子に乗るとこれですよ。まだまだ修行が足りませんね。自戒しましょう。

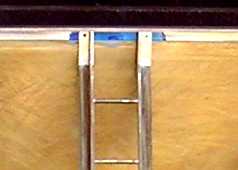

上部の取付箇所はこんな具合。ハシゴ枠のアングルが妻のアングルとツライチになります。

こちらは下端の取付箇所。密着していて当然に見えますが、実は大変な手間がかかっています。ハシゴの上下とも皿ネジにしてネジ頭を隠したいところですが、車体を分解すると誤差が出そうなので、その際にネジ穴を大きくして、なべネジで誤魔化そうかな、と考えています。画質がイマイチです。ご容赦を。

|

|