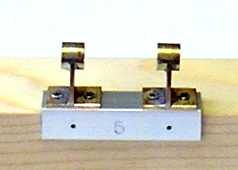

回転軸の軸受は、アングルで落し口の横梁に取り付けます。軸受のネジ穴を写し開けしてタップ。

M1.7mmなべネジで取付。もちろん位置決めの段階で軸を通しておきます。

とはいうものの、軸は2つの軸受をスッと通ってはくれません。軸受作成の誤差やネジ穴の加減もありますからね。最後はドリルを使った荒業も。ただし、ハンダが外れると元も子もなくなるので慎重に。

軸の両端に長短の腕を取付。テコ装置につながる腕はハンダで固定。もう一方はM1.2mmのネジ止めにして脱着可能に。おっと、画像の右の腕の向きが逆でした。あは。

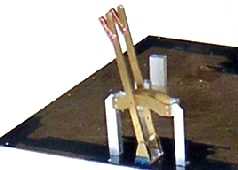

軸受に腕を取り付けて回転軸の完成。次はこれを横梁に取り付けます。

ホキの図面をよく観察すると、回転軸の台座が側梁の上にのっているのがわかります。デッキ床面と同一の高さにするためです。もう1つ重要なことは2つの回転軸の外側の腕の間隔です。この間隔がデッキ上のテコ棒の間隔に一致するわけです。回転軸の取付のためにこんなジグを用意しました。

取付用のアングルをあらかじめ平板の所定の位置に固定し、横梁との間に1.0mmのスペーサーを挟んで高さを確保します。落し口の隔壁に干渉する部分には切り欠き。こうしておいて、横からアングルのネジ穴を横梁に写し開けます。

横梁に固定されたアングル。アングルは側梁に上に重なり、上面が横梁から1.0mm浮いています。

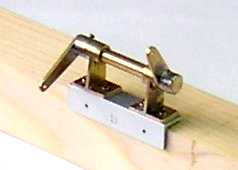

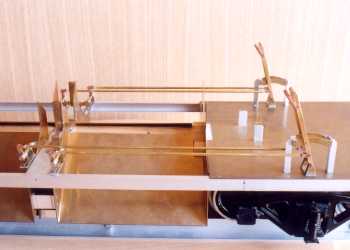

腕を取り付けるとこんな具合。いい感じですね。くふっ。

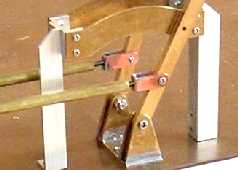

続いてデッキのテコ装置の取付。側梁の端からの距離を正確に位置決めし、回転軸の腕の位置に一致させます。

テコ棒を取り付けて……

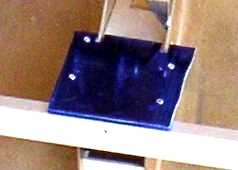

さらにテコ案内を取り付けます。テコ案内の支柱の下端にアングルを取り付け、これを床板にネジ止めすることにしました。垂直に立つように支柱の下端をヤスリ仕上げ。テコ棒はテコ案内に沿って前後に動きます!

さて、回転軸とテコ装置の取付ができたので、次にその両者を結ぶ開閉軸の作成。3.0mmの真鍮パイプを使用しますが、両端にはフォークエンドが付きます。ます、このフォークエンドの作成から。テコ棒のレバーと同じ0.5mm厚の銅板を使用。フォークエンドは左右で8個。切り分けてから曲げるのではなく、最初に曲げてから切り分け。曲げ加工はテコ棒のレバーの方法と同じ。

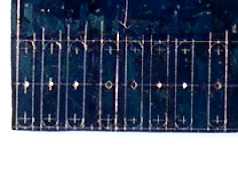

フォークエンドの成形のためにこんな金型を作りました。

曲げて切り分けた銅板をボルトとナットで金型に固定。画像ではよくわかりませんが、左側からもネジで止めています。

金型をガイドにして余分を削り取ります。削りすぎを防ぐためにあらかじめ金型に青マジックで着色しておき、この色が取れ始めたところでヤスリがけを止めます。

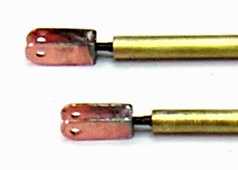

成形したフォークエンド。後ろの穴でパイプにネジ止めします。

しかし、話はそんなに簡単ではありません。3.0mmの真鍮パイプの内径は2.0mm。M1.4mmネジの下穴としては大きすぎます。内径を小さくしなくてはいけません。そこで、1.1mmの穴を開けた2.0mm真鍮丸棒を3.0mm真鍮パイプに挿入することにしました。画像は、2.0mm真鍮丸棒に穴を開けるためにジグを使ってバイスに固定したところ。【赤丸部分】

2.0mmの真鍮丸棒に1.1mmの穴開け。こんなこともできるようになりました。恐れることはありません。なんでも挑戦です。微妙に偏心しているのは手作りならでは。(笑)

穴を開けた丸棒をパイプに挿入してハンダで固定。内径1.1mmの3.0mmパイプが完成。これならM1.4mmのタップが立てられます。左端は元の3.0mm真鍮パイプ。

回転軸側のフォークエンド。ネジで固定してさらにハンダ付け。

これはテコ装置側のフォークエンド。M1.4mmの長ネジをハンダ付け。

ねじ込みを加減して長さの微調整ができます。

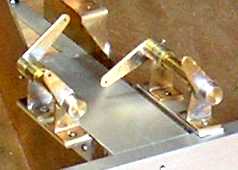

テコ装置に開閉軸を取付。

回転軸側の取付にはもう一工夫。フォークエンドの内幅は2.0mm。しかし、腕の厚さは1.0mm。この差を埋めるために腕の先に、1.1mmの穴を開けた長さ2.0mmの2.0mm真鍮丸棒を埋め込みました。この穴にM1.4mmのタップを立てます。もちろん最初から2.0mmの取付は無理ですから、長めのものを取り付けてから2.0mmに、つまり片側の突出0.5mmに削ります。

回転軸に開閉軸を取り付けるとこんな具合。ちょうどフォークエンドの幅でネジ止めができます。精度のある細かい加工が思い通りにうまくいって、久々に至福のとき。どおだあ〜っ。

|

|