|

|

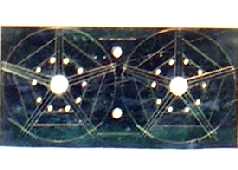

正五角形のケガキは以前にもありました。もう一度三角比の復習。中央の縦2つの穴は真鍮板を木片に固定する木ネジ用。8.0mmもの穴あけでは真鍮板をしっかり固定することが肝心。取り付けた木片をテーブルバイスに固定します。

穴あけ後、こんな形に切り出します。放射状の平板はすべてつながったまま。この状態で先にハンダ付けして組み立ててしまおうという趣向です。どこかの高校の校章?それとも雪の結晶?(笑)

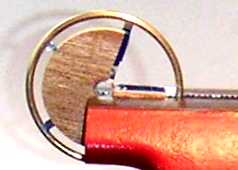

中心部の軸受。片側に面取り。長さ4.0mmなのでボール盤が使えるのは片側のみ。これでハンドルのパーツはすべてそろいました。

ハンダ付け用の固定ジグ。前回の支柱の組立のジグをそのまま流用。中心に軸受を入れるアルミ丸棒。アルミ円盤は真鍮板のスペーサー。リングが3.0mmの丸棒ですから、1.0mmのスペーサーを入れると真鍮板が丸棒の真ん中になります。

軸受、真鍮板、リングを置いたところ。これでハンダ付け。接合部分が小さいので、表にも裏にもしっかりハンダを流して強度を確保します。

ハンダ付けしたところ。これから不要な部分を切り取ります。

切り取りのためのジグ。放射状の真鍮板が小さくなるので、全体で固定できるようにします。ホールソーでベニア板から切り出し。切り欠き部分は72度。

横向きに固定して糸のこで不要部分をカット。

縦向きに固定してヤスリ仕上げ。

|