まずけがき。『国鉄貨車明細図集』の図面を実測してサイズを算出。

切り出しの前に穴あけ。軸受部分は10.0mm。太いドリルは食い込みが心配。これまで何度も怖い思いをしました。真鍮板をしっかり固定しなくては……。ゲゲッ、やっぱり食い込んだあ〜。真鍮板がめくれ上がり、ひん曲がってしまいました。(涙)真鍮板を修正して再挑戦。しっかり固定してやっと貫通。やれやれ。数日間、意気消沈。

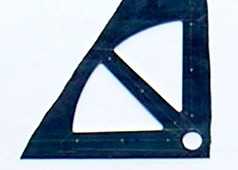

気を取り直して内側の切り抜き。支柱の切り抜きでごまかした隅のアールも、今回は、まあ満足。最初に周囲を切り取ると内側の切り抜きでバイスに固定するところがなくなります。はい、もう1枚で苦労しました。(笑)

内側を切り抜いてから周囲の切り取りとヤスリ仕上げ。ホールソーでベニアの円盤を切り出してバイスに挟みます。

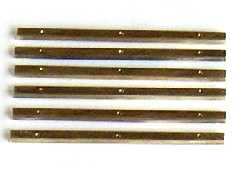

大歯車の平板。両端はまだ未仕上げ。軸受部分が細いので、軸受を取り付けてから仕上げます。

10.0mmパイプの軸受。長さ7.0mm。

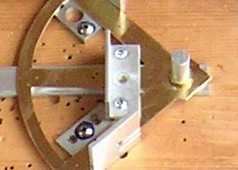

軸受のハンダづけ。8.0mmアルミ丸棒の柱を立てて軸受を固定し、平板の下に3.0mmのスペーサーを入れます。これで平板が軸受の真ん中の位置になります。

両端と軸受部分をヤスリ仕上げ。それらしい形が見えてきました。うふ。

次に補強材。図面だけでは正確な形状が分かりません。3.0×3.0mmの角棒に単純化しました。また、取付も前後両面ではなくて目に見える片面だけに。ハンダは使わず、M1.2mmネジで取付。

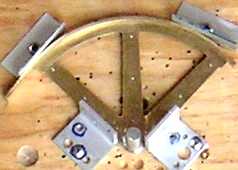

補強材の取付。立体感が出てきましたね。

さて、歯の円弧部分。2.0mmの真鍮板から帯板を切り出し、7.0mmアルミチャンネルをガイドにしてヤスリ仕上げして、素材の2.0mm×7.0mm×300mm平角棒を作りました。ふう〜っ。

前回のハンドルと同じ要領で、塩ビパイプに巻きつけて円弧状に。今回は100mm用の継手。これで外径124mm。ほぼ1割細いパイプに巻きましたが、厚さ2.0mmは、前回の3.0mm丸棒に比べて曲がり方が鈍い感じ。75mm用の継手も併用しながら曲げ加工。円弧の完成度の高い部分だけを使用します。

平板に密着するようにさらに微調整してハンダ付け。

余分を切り取って大歯車の出来上がり。といっても歯のない歯車。(笑)

斜めから見ると立体感がよく分かります。うふふ。