数年ぶりのレタリング貼付なので、最初は小さいところから。小標記板の積空標記。左右の票サシの間に収まるかどうか、計測はしたものの、実際に切り出して確認。大丈夫。

票サシを外し、レタリングシートを位置決めしてテープで固定。ずれないためにこの固定が重要。いま思うと下側も固定した方がいいですね。右端の割り箸でこすって転写。ぎこちなくて要領を得ませんが、でもまあ、ちょっとくらいの不具合は目立たないので許容範囲。

転写後、再び票サシを取り付けて様子を見ます。ほお〜、黒と白のコントラストがとても印象的。久々にうふふ。

続いて車検標。レタリングの転写作業は転写しただけで終わりではありません。上からクリアを吹いてはがれないようにしますが、それはまた後日。ネジ頭の塗装もその時に。

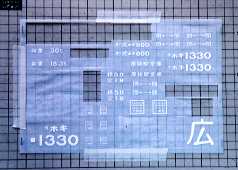

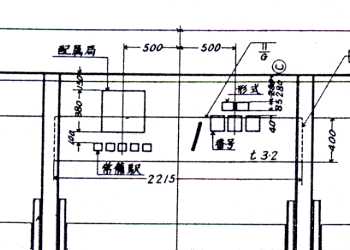

何となく要領が分かってきたところで、大きく目立つ場所に挑戦。荷重と自重。最初に『国鉄貨車明細図集』の図面に従って位置決め。シートを側板の幅に切り出しておけば上下の位置決めが楽。

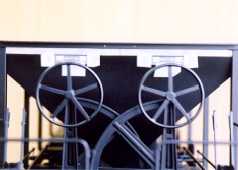

割り箸作業のために側柱を取り外し、ずれないようにさらにテープで固定してゴシゴシ。

転写後、再び側柱を取付。いい感じ。うふふ。

次に形式標記。『国鉄貨車明細図集』の図面に従って位置決めしましたが、現存する実車の写真をみると、もっと上に寄ったものもあります。適当なのかな。側板上部に所定の幅のテープを貼っておき、これに沿わせて水平を確保。

これでやっとホキ800になりました。

側梁に形式と番号。リヤの作業デッキ側とフロント側では、形式番号標記の場所が異なります。作業デッキ側は踏段を避けているのでしょうかね。この箇所の貼り付きがよくなかったので、いろいろ考えた結果、その後、かえって想定外の失敗をやらかしてしまったわけです。あ、もう触れないで……。