|

|

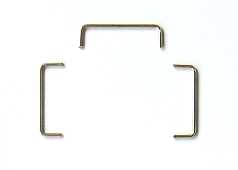

2.0mm真鍮丸棒を曲げ加工して握り棒を作ります。このノウハウは、デッキ手摺りですでに習得済み。えいやあ、と力わざ。

横向きの握り棒は、縦向きのそれより若干長いのですね。横向き40.0mm、縦向き38.0mmとしました。2.0mm丸棒ではやや太すぎの感もありますが、強度のことも考えて、ここは妥協。

取付穴の位置決め。中央に横方向。左右の両端に縦方向。そのままけがいてもうまくいきませんから、ジグを作って穴位置を写し開けます。最初に、同じジグで別の平板などに穴を写し開け、握り棒が間違いなく入ることを確認しておきましょう。

握り棒をハンダ付け。隙間をいくらにするか、試行錯誤。図面通りよりも見た目の印象が重要です。結局3.0mmアングルに2.0mmかさ上げして5.0mmで決着。ハンダ付けは、デッキ手摺りと同様に外側から。

縦横3箇所に握り棒を取付。

続いて標識掛。1.0mm真鍮板から5.0mm幅の帯板を切り出してけがき。本物は端梁に溶接ですが、思案の末、ネジ止めにしました。このネジ穴は帯板の段階で開けておきます。M1.7mmボルトを使うので、とりあえずタップ下穴の1.4mmを穴開け。煙突上部のリベット穴の要領でスライドさせるとブレが少なくなります。デッキ側にも必要ですから、この際4つ作りましょう。下は試作品。もちろんこれも使います。

帯板から切り出し、先端を半円にヤスリ掛け。左端の試作品だけ穴位置が下がっていますが、これは大丈夫。デッキ側で使います。

曲げ加工して標識掛の出来上がり。バイスに挟んで、えいやあ、とこれも力わざ。

標識掛の取付位置のけがき。『国鉄貨車明細図Ⅰ』によると、本物では、中心線から左500mm、右800mm。これを12分の1にして位置を決定。左側に解放テコがあるためと思われます。

一度に2つとも穴開けすると、バスコーク止めでもしない限り、どうしても穴位置がずれてしまいます。先に片方だけネジ切りをして、しっかり固定してからもう一方を写し開けます。こうすると必ずピッタリです。タップ下穴を写し開けたら、もちろん標識掛側の穴は1.7mmに拡大。ボルトが入りませんからね。(笑)

標識掛の取付完了。

|