|

|

排水パイプの前に、雨樋を側板に取付。側板の上端と平行になるようにバスコークで接着してネジ穴位置を写し開け。側板にタップを立ててM1.4mm精密ビスを使用しました。このネジはC11の組立の残り。実はM1.4mmのタップ立ては初挑戦。次第に微細な加工が面白くなってきたぞ。

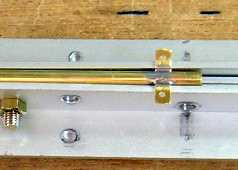

さて、課題のパイプ止め。試作の結果、幅は4.0mmに決定。0.5mm厚の真鍮板から帯材を切り出し。長さのバラツキは気にしないでください。ネジ穴位置を決めやすいようにあらかじめ中心線をけがいています。一番上は試作品。

排水パイプは4.0mm。つまり、前回雨樋で使用した4.0mmステンレス丸棒に押し当てて曲げ加工すればいいわけです。ここまでは楽勝。

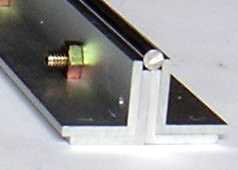

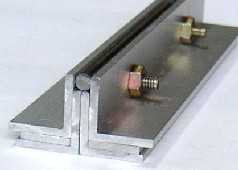

ここでジグの登場。画像のようにセットします。もうお分かりですよね。この状態で左右に開けば、丸棒の先端と真鍮板の表面がツライチになります。真鍮板の厚みの0.5mmだけ丸棒が浮いていますが、ご心配無用。左右に開いた部分にも真鍮板の厚みが0.5mmありますから、これで丸棒と板がツライチになるわけです。

えいやあ、の人力より万力。これも前回得たノウハウ。バイスで丸棒をジグにしっかり押し込んだ後、平板をあてがって真鍮板を左右に折り曲げます。

バイスから外すとこんな具合。真鍮板の厚みのせいでアングルが斜めに上開きになっていますので、折り曲げ角度は必ずしも正確に直角ではありません。これはあとから微調整。しかし、折り曲げの位置はこれでバッチリ。

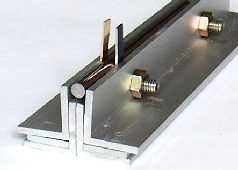

長さを切りそろえて、ネジ穴を開けると出来上がり。4.0mmのパイプを挟み込み、しかも下面にピッタリ密着。どおだあ、まるでプレス加工のようだぜ。ま、実際バイスでプレスしたわけですけどね。

パイプ止めはパイプにハンダ付けしておきましょう。その際、上下のパイプ止めが同一平面になるようにしなければいけません。そこで再びジグが登場。上下のパイプ止めを同時にジグに入れてハンダ付け。これでOKです。

出来上がった排水パイプ。全長180mm。LとRの刻印が難関でした。丸棒には無理。0.5mmの真鍮板には強く打てません。思案の末、流れたハンダの形状をノートに写し描いておいて区別することにしました。あは。

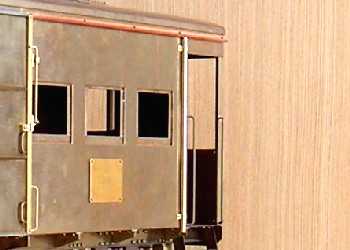

取り付けた排水パイプの上端部分。雨樋との継ぎ目はこんな感じです。この微妙な隙間は実物にもあります。リアルだなあ。

こちらは下端部分。側板の下端からさらに下に伸びているところがポイントです。

|

|