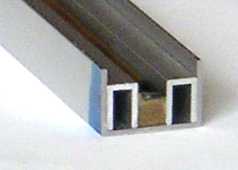

梁には、1.0mm厚、12mm×18mmのアルミチャンネルを利用。これを凹向きに取り付けて下面に電球とグローブ、上の溝に電線を乗せようという趣向です。まずは、妻板の間隔ピッタリにアルミチャンネルをカット。

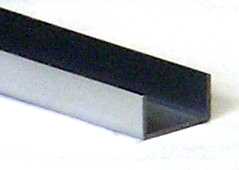

チャンネルの高さ12mmはやや深すぎると感じたので、削って浅くすることにしました。高さ8mmのチャンネルを中に入れて固定し、これをガイドにしてヤスリがけ。

深さ8mmのチャンネルが出来上がり。なんだか本筋でないところに手間を掛けすぎですかね。(笑)

チャンネルの梁の両端に妻板固定用のLアングルを取付。これはヤスリがけのガイドに使用した8mmのアングルから切り出し。もちろん高さはピッタリ。これがガイドだったわけですからね。前(F)、後(R)の刻印も忘れずに。

梁の中央部に天井灯のための加工。電球を差し込む穴。グローブの台座として、内径を大きくしたワッシャーを取り付けることにしました。

裏から電球を差し込み、その基盤を、グローブの台座にタップを立ててM1.4mmでネジ止め。

ボールペンキャップのグローブを被せるとこんな感じ。もちろん天地が逆。試験点灯してみると、郷愁を感じさせる味わい深い感じ。このところワフ工作に興味を示さない奥さまからも、久々に「あらまあ」と驚嘆の声。どおだあ。

梁の取付。

梁はM2.0mmボルト・ナットで脱着可能。将来の室内設備の取付作業を想定しています。仕切板側には電線管を通すために仕切板を貫通する穴も。

天井灯はこんな感じ。せっかくですから梁も室内と同色に塗装しましょう。つづく。