|

|

ディテールの保持には竹串が重宝。ネジ穴などに串先を通して固定。しかし、乾燥後に串を抜くと、串といっしょに塗料がはがれてしまうことがあります。ま、補修しますからいいのですけど……。

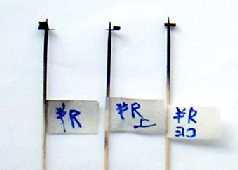

ディテールの中には刻印のないものもあります。分解の段階で子袋に入れて区別していました。竹串への取り付けでも左右などの識別の印を忘れずに。

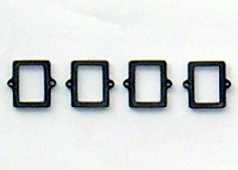

同タイプの札挿が4つ。きれいに塗装できましたが、調子に乗って一度に全部串から外してしまい、どれがどれだか分からなくなりました。串にはちゃんと印があったのに……。(涙) こうなるとあとは現物合わせ。スッと取り付けできればOK。ちょっとでも無理があると次のものと交換。まあ、このやり方で一応4つとも取り付けできましたけど……。

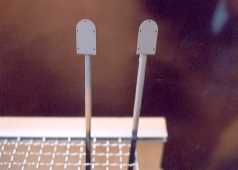

さて、問題の信号炎管被。結局再塗装。分解して塗装を落としたのち基盤にプラサフ。

当初は周囲にバスコークを塗って接着しました。しかし、外部に出たバスコークが塗装に悪影響。そこで改善策では、周囲ではなく、内部にはめ込んだ木片の中央部にだけバスコーク。こうすると塗装への影響がありません。

基盤に接着。接着面も広くなり強度が出ました。

しかし、悩みのタネは塗料の選択。欲しいのは、プラスチックでも大丈夫なスプレータイプ。溶剤が問題なのだとすれば……。水性はどうだ。車掌室の室内は水性塗料でした。同タイプの黒つや消しを購入。よく見ると「用途:プラスチック(一部を除く)」。「一部」が何か不明ですが、挑戦するしかありません。で、この仕上がり。

苦労した信号炎管被のほか、雨樋、運用票板、札挿の取付。ネジの頭に、スプレー缶から取り出した黒塗料。これだけは筆。とても楽しい組立の時間。ルンルン。

こちらは引戸周辺。半開止め、札挿、踏段。札挿のネジ頭は未塗装。レタリングの段階で脱着の予定。

デッキ妻板。手ブレーキのほか、端梁に標識灯掛も。連結器の解放テコの塗装が課題です。