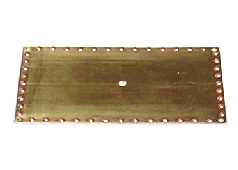

左、煙突上部本体。右、50mm×72mm、1.0mm厚真鍮板の屋根板。すでに中央に3.0mmのネジ穴が開けてある。真鍮板の下は、本体取付用のM3.0mmボルト。さらにその下は、真鍮板を車体の屋根に固定する丸頭ネジ。左下はダミーリベット。

煙突上部本体の裏側。走行中に正面から風が入ると煙を吸い出す気流が発生する仕組み。模型といえどもここまで再現。マニアックですねえ。中央のネジ穴には、すでに3.0mmのタップ。

ダミーリベットはこんな感じ。直径1.2mm、長さ6.0mm。色を見る限り、おそらく銅製なのでしょう。袋の中に51本ありました。若干余分もありそう。

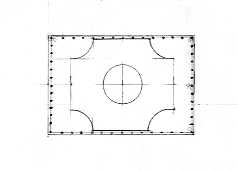

さて、図面によると、真鍮板の周囲にダミーリベットを打ち込みなさいということのようです。OSのC11の組立で、ダミーリベット打ちがありましたが、まさか再びこんなことになろうとは……。一直線に並んだリベットは美しいものですが、そのように仕上げるには、リベット穴を等間隔でしかも一直線にそろえなければいけません。ただの手作業では無理。工夫が必要。

フライス盤のXYテーブルに載せてピッチを刻む、というやり方が王道でしょう。しかし、我が家にそんな工作機械はありません。安物のボール盤だけ。う〜ん。思案の末、ガイド穴を開けたLアングルの内側をスライドさせて、穴位置を一直線にそろえることにしました。まず、Lアングルを下向きにテーブルバイスに固定。間に挟んだ真鍮板が遊びがない程度にスライドするようにします。

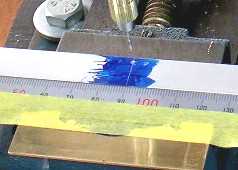

まず、センター位置に穴を開け、それから左右に等間隔でスライドさせて穴開けします。真鍮板にスケールを貼り付けて、スライド幅を決定。

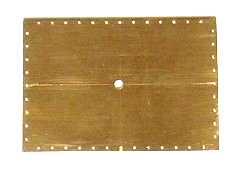

こんな具合です。端から1.5mm内側の一直線上に5.0mm間隔。まあ、納得いく仕上がりですね。思い通りになって、うふふ。

続いてリベット打ち。1.2mmのリベットを1.1mmの穴に打ち込んで……。と考えていたところ、うまくいかない。リベットが柔らかく、先端が変形して曲がってしまうのだ。穴の入口を漏斗状にするなどの工夫をしたものの効果なし。やむなく、1.1mm穴を1.2mmに拡大。これで打ち込みできるようになりました。リベットの頭を直接ハンマーで叩くのはご法度。先端に丸いくぼみを付けたポンチ状の丸棒をあてがって、リベットの頭の丸みを確保。

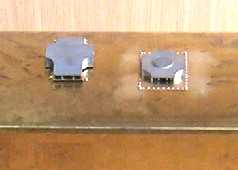

1.2mmの穴に1.2mmのリベットですから、抜けてしまう可能性もあります。しかし、裏は屋根板に密着するのでハンダ付けは不向き。打ち込みの際にロックタイトを塗布して対処。余分を切り取り、ヤスリでツライチに仕上げ。画像の下の列は加工済み。左の列はこれからリベット打ち。なお、四隅には取付用の2.0mmのネジ穴。

リベット打ち完了。一直線に並んだリベットが美しい。我ながらニンマリ。どおだあ。

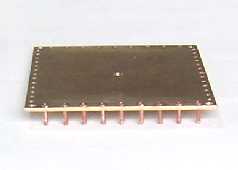

屋根に取付。中央のネジ穴で位置決めをして、四隅のネジ穴を移し開け。周囲の屋根の様子が何か違いますよね。お気付きですか。うぐっ。正直に告白しましょう。屋根のアールに合わせて手曲げをするわけですが、力技に没頭する余り、こともあろうに取付の方向を間違えてしまいました。図面が横向きだったので……。ドリルで穴開けしたあとに気付き、ヒエ〜ッ。(涙)

いい機会ですから、間違って開けた穴を修復する方法を考えることにしました。裏からM2.0mm真鍮ボルトを差し込んでハンダ付け。ハンダが表面にも染み出るようにしっかり。表側の余分のネジを切り取り、ヤスリとペーパーでツライチに仕上げ。これでどおだあ。画像の横向き長方形の頂点がハンダ付けによる補修箇所。縦向き長方形の頂点は正しい穴位置のナット。

煙突上部本体を取り付けて完成。間違ったネジ穴の補修はこの通り。指で撫でても分かりません。塗装すれば完璧。穴をふさぐノウハウを習得。転んでもタダでは起きないぜ。

すでに取り付けている通風器との位置関係、大きさの関係はご覧の通り。それにしても、このリベットは目を引くなあ。手間が掛かっているんだよお。屋根は最も目に付くところですからね。