|

|

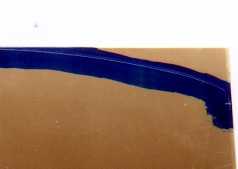

1.0mm真鍮板に写し取った屋根板裏側のアール。

まず、糸のこで大まかに切断。大きすぎてバイスが使えないので、テーブルの縁を使用。これは妻板の加工のときと同じ。しかし、いまでは糸のこの歯はバローベ。以前のようなストレスはなく、むしろ糸のこ作業が楽しいくらい。最後は現物合わせをしながらヤスリ仕上げ。光に透かして隙間がなくなるまで。

屋根板側のアール加工が完了。続いて帯状に切り出す。ディバイダーで6.0mm幅の平行線。円弧の内側のヤスリがけは至難のワザ。最初から諦めて、ケガキ線の上を糸のこで切断。こちらのアールは一応それらしくなっていれば十分。精度は要らない。

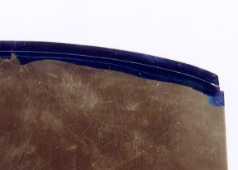

切り出した前後の霧除け。現物合わせに手間がかかっている。FとRの刻印を忘れずに。

さて、懸案のハンダ付け。屋根板を垂直に立てておいて霧除けをセット。アルミLアングルで固定。裏側からも。ピッタリ密着して隙間はない。それはそうです。そうなるように現物合わせをしたわけですからね。うふふ。

フラックスを塗布し、小さく切った粒状のハンダを並べる。十分に加熱したコテを当てると、ジュッとフラックスの蒸発する音がしてハンダが流れて行く。200Wの威力を初めて実感。なあんだ、曲線でも全然問題ないじゃん。両端部分には、特にハンダをたっぷり。ハンダ付けは楽しいなあ。

お湯で洗浄し、面取り気味にペーパーを掛けて出来上がり。ハンダも十分に染み込んでいる。ほお、悩むほどのことではなかった。曲線の加工もご覧の通り。どおだあ〜。

屋根板は左右の側板を挟み込む形でボディに固定されます。設計の構造とは違ってしまったかもしれませんね。おそらく車両の全高も3.0mm低いはず。だからどうしたということでもありませんけどね。

霧除けのついた荷物室妻板。

デッキ妻板の屋根にも霧除け。

|