|

|

防錆効果を期待して、一応、表と裏にプラサフ。煙突上部の取付穴3.0mmを利用して吊り下げ。横に置くより吊り下げた方がスプレーがしやすですね。

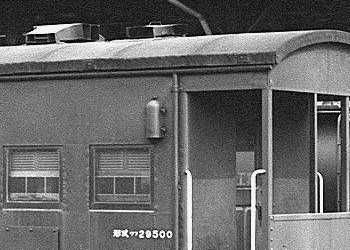

車掌室部分の天井は室内の壁と同色の白。それ以外の荷物室、デッキの天井は黒にします。

車掌室部分の天井にマスキング。黒塗装のためですが、今後の作業で傷や汚れが付かないように養生のつもり。

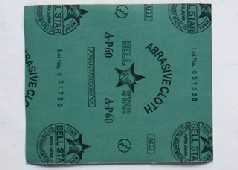

選定した布ヤスリを短冊状にカット。実物通りに8枚貼り合わせようという趣向です。左右の両端は霧除け用。

まずは霧除けから。屋根側にバスコークを塗って長方形のまま貼付。

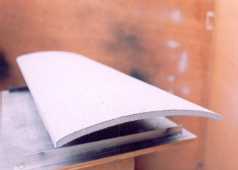

屋根のアールに沿って余分をカットすれば、霧除けの貼付完了。屋根の作業の目安に中心線を引いておきます。

さて、いよいよ貼付の本番。ヘラを使ってバスコークを均等に伸ばします。軒はあとで別途接着しますので、接着剤は不要。ポイントは、継ぎ目部分につけ過ぎないこと。表面がザラザラですから、はみ出ると拭き取りが厄介です。それにバスコークは塗料との相性が最悪。塗装がはがれてしまいます。

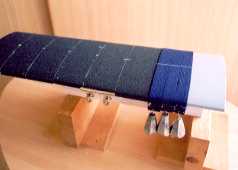

貼付は中央から両端へ。誤差が偏らないようにします。重石のベルトを乗せるとアールに沿って密着。どおだあ。

幸運にもベルト3本の幅が短冊の幅と同じでした。3本乗せるとかなりの重量。ただし、軒部分は要注意。布ヤスリは安易に手で曲げると折れて亀裂が入ります。重力でじんわり曲げましょう。

軒の接着。隙間にバスコークを詰めて目玉クリップ。余分は最後にカットします。バスコークには「24時間ほど放置」という記載がありますが、これでいくと8枚の屋根材に1週間余りかかることになります。そこまで待てません。半日でいいことにして作業を継続。

端の霧除け部分は特に目立つ箇所。隙間がないか確認し、あやしいところは洗濯バサミ。これでやっと半分。

出勤前と帰宅後の作業を繰り返すこと数日間。いよいよあと1枚を残すのみ。

霧除けと軒の余分をカットして、屋根材の貼付完了。手間と時間がかかります。

吊り下げの穴がなくなったので、やむを得ず横置きでプラサフ。厚みはこんなもんかな。

プラサフの上に黒塗装。天井の内側にも。広い面を均一に塗装するのは至難の技です。その上、エナメル塗料の吹きすぎは禁物。すぐ肉厚になります。十分乾燥させてから、屋根上設備の取付穴。

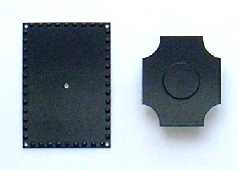

通風器と取付足。足の取付は1.7mmのボルト。

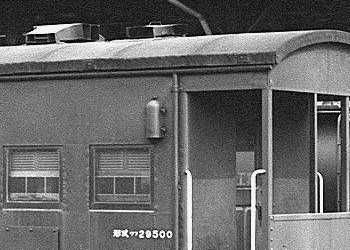

煙突上部。

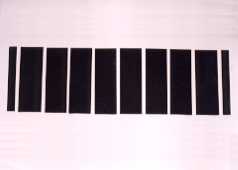

屋根こそもっとも目に触れる場所。ネジを取付前に塗装。左4本は通風器用の六角ボルト。右4本は煙突上部断熱板用のなべネジ。屋根材で屋根の厚みが増したので、なべネジは長さ4.0mmを6.0mmに変更。

屋根材の上に取付。塗装したネジは上から入れるだけ。ネジ締めは内側から。屋根材の質感の違いがお分かりいただけますよね。

ボディに乗せるとこんな感じ。側板との質感の違いがポイントです。でも、こんな色合いじゃなくて、本当は黒色なんですけどね。

|