真鍮丸棒の加工の手順は、前回の取手の場合とほぼ同じ。余裕を見計らって丸棒を切断。取付時に手摺りの長さは100mm。

丸棒と木ねじの直径を計算してコの字の幅が100mmになるように設定。丸棒をセットし、角材をあてがってエイヤー。ここまでは、引戸の取手の作業と同じ。

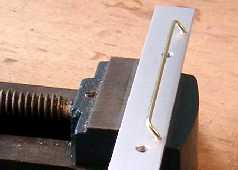

手摺りは45度の角度で取り付けられている模様。キットの図面では分からなかったので、鉄道史資料保存会編『国鉄貨車明細図面集Ⅰ』(1993年)の車掌車図面で確認。アルミアングルに固定し、角材をあてがって第2の曲げ加工。おりゃあ~っ!先般同様、同時に2本はツライ。金尺で角度をチェック。

デッキ妻板側は、取付部分の厚みがアングル柱の厚み1.0mm分しかないので、1.0mm残して余分の端をカット。側板側も同じ仕様に統一。これで丸棒の加工は完了。

さて、取付のための穴位置をマーク。アルミLアングルで作ったジグを用いて4箇所とも穴位置が等間隔になるようにする。ドリル穴は2.0mm。

今回の最難関はこの部分のハンダ付け。デッキの腰板の隅には、内蓋を取り付けるネジがすでに取り付けてある。しかもこの部分には真鍮角棒のスペーサーも入るので、内側からのハンダ付けは無理。差し込んだ丸棒の先端がアングル柱の内側とツライチになるようにハンダ付けは外側から。コテの熱が伝わると、以前のハンダが融けてしまう危険性も。濡れティッシュで周囲を囲いながら、集中して迅速にコテをあてる。腰板内部の構造はこちら。

デッキ妻板に手摺り取付。手摺りの上部もアングル柱の内側とツライチになるように外側からハンダ付け。見た目スッキリがいいですよね。

側板側の手摺り取付。こちらは内側からのハンダ付けも可能でしたが、デッキ妻板側と同様に外側からのハンダ付けとしました。同じ仕上げがいいかな、と。

デッキ妻板と踏段を組み立てるとこんな感じ。ほお、いいじゃないですか。反対側の手摺りがデッキの向こうに見える様子がたまりませんねえ。

真上から覗くとこんな具合です。角度は45度。