|

|

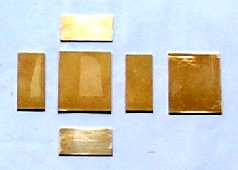

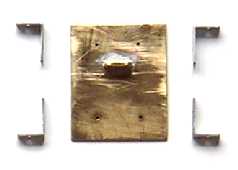

箱の6面を1.0mm真鍮板から切り出し。前回の電池箱よりやや薄くて細長い感じ。

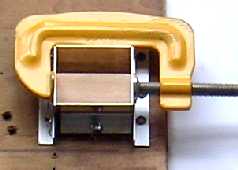

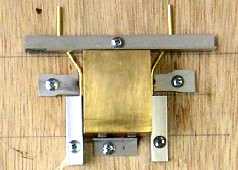

内々ピッタリの角材を中に入れて、外からシャコマンで固定。こうしておいて四隅をハンダ付け。

裏蓋は上下の2辺をハンダ付け。強度が必要なわけではありませんからこれで十分。箱の形が出来上がり。

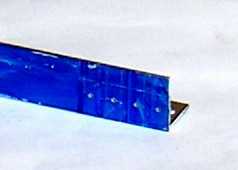

前蓋の固定具はアルミアングルからの切り出し。ネジ止め用の穴位置も最初にけがいておきましょう。

取手を付けた前蓋とアルミアングルの固定具。

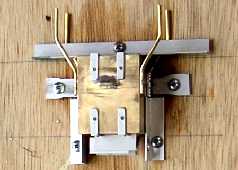

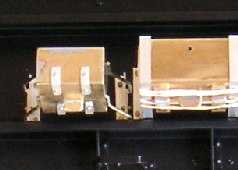

前蓋を組み立てるとこんな具合。2つ目の宝石箱の完成!

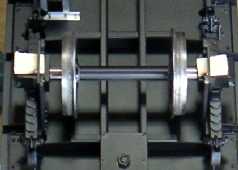

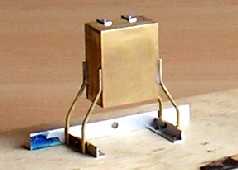

実車での吊り下げは、アングルではなくて、逆ハの字に開いた平板のようです。しかし、今回は2.0mmの丸棒を曲げ加工して使用しました。ジグを作って、エイヤーと力わざ。

同じジグの曲げ加工。原理的には同じ形状のはず。ただし、両端の長さは慎重に揃えます。

吊り下げ丸棒を箱の両側にハンダ付け。アルミアングルでしっかり固定しておきます。前蓋側のハンダ付けでは、下の木の板を彫刻刀で掘り下げて、取手などがじゃまにならないようにします。

続いて、裏蓋側に丸棒をハンダ付け。何となくそれらしい形になってきました。

床板への取付は、前回と同様にアングルで。残念ながら真鍮アングルが手元にないのでアルミアングルで代用。そうなると、吊り下げ丸棒にまず真鍮の平板をハンダ付けし、これにアルミアングルをネジ止め、となります。平板とアングルをあらかじめネジ止めしておいてからハンダ付け。こうすると両方のアングルの面が同一平面になります。

床板取付用のアングルもいっしょに出来上がり。

逆さになったワフの床板に電池箱と並べて取付。

横のでっぱりは、適当に加工した木片を とりあえず両面テープで仮止めしただけ。塗装の際にちゃんとしましょう。このでっぱりは左側にもあるのかどうか謎でしたが、ご提供いただいた情報によって片側だけであることが判明しました。