各装置の水抜きは

エア駆動で行う。エアテスト用のジョイントパイプをボイラー排水弁に取り付けます【画像下左】。ここからコンプレッサーの圧縮空気をボイラーに入れるわけです。3つの動輪はベアリング上に載っているので、エア駆動してもその場で回転するだけ【画像下右】。機関車は動きません。→

こちらを参照

エア駆動で動輪を回すことによって、

シリンダー内の水や、

軸動ポンプの配管内の水を抜きます。そのほか、

安全弁や

汽笛、

発電機や

ドンキーポンプなどもエア駆動で水抜きします。一通りの水抜きが終わったら、エアテスト用のジョイントパイプを、元通りボイラー排水管に付け替えます。

水の次は油。ドンキーポンプの

注油器のスチームオイルを抜きますが、これが厄介。下端の栓を開けても出てくるのは水だけ。オイルは内部でスチームと混ざって乳化状態。エアで吹き飛ばすとそこら中に飛び取って、いつも大変【画像下】。他方、

油ポンプのスチームオイルは、次回のために注ぎ足し。しばらく放っておくと目減りするので、自然にシリンダーに流れ落ちている模様。それでいいかなと。

ドンキーポンプ給油器

|

作業レールに載せたときは、平素は目にできないところをメンテナンスできる絶好のチャンス。

軸動ポンプに注油。新品だった頃はこんな感じ【画像下】。いまは薄汚れてしまっているので、貴重な画像だ。そのほか動輪の

軸箱など、台枠の内側にも注油。本物の整備場もレールの下から点検できるようになっていますよね。

最後に石炭関係の片付け。

火室と

煙室と

煙管。準備が大変だった

火室の片付けはもっと大変。残った石炭ガラが挟まって火格子が取り出しにくいことがよくある。灰箱の下から突っついてて石炭ガラを取り出すことも。火室内はエアを吹き付けて掃除。煙突内側の灰を拭き取り、煙室にはエアを吹き付ける。

一番厄介なのは

煙管の掃除。石炭を燃焼させると煙管に

タール分が付着する。これを除去しないと煙管が細くなって次第に通風が悪くなり、石炭が燃えにくくなってしまうのだ。運転会のお昼休みに煙管掃除をしているベテランの先輩がおられた。煙管の

通風性は、蒸気機関車にとって命の綱なのだ。

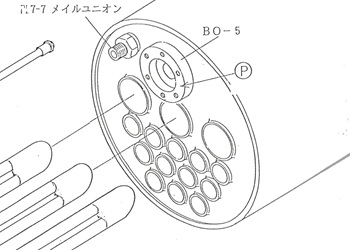

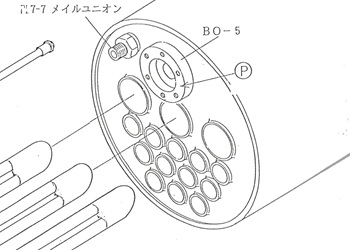

当庭園鉄道のC11機関車には、大煙管が

3本、小煙管が

12本ある。これらの煙管に煙室側からブラシを通して掃除するわけだが、厄介なのは、この大煙管には、蒸気を再加熱して

過熱蒸気にする

過熱管が入っている。その配管が邪魔をして煙管の位置が分かりにくい。マグライトで照らしながら四苦八苦。最後はエアで吹き飛ばす。

水と油と石炭の片付けが済んだらケージに戻していつもの定置場へ。次回の運転会を待ちます。以上、運転前後の手順の

前編と

後編でした。

火室掃除

|

出典:小川精機「組立説明書」

出典:小川精機「組立説明書」

|

ブラシで煙管掃除

|

煙管を探す

|

エアで仕上げ

|

定置場

|

ケージに入れた機関車を支持台に載せる。前後を片側ずつ順番に持ち上げる。機関車は重いが、重量が半分になるのでまだなんとかなります。→こちらを参照

台車をケージの下に入れる。

ジャッキアップしてを持ち上げる。足踏みレバーは土禁。

ケージを脚立に載せる。

作業用のレールを設置して、ケージから機関車を引き出す。これで片付けの準備ができた。