車体の真鍮板にはすでに取付用のアングルをハンダ付けしています。ハンダごての熱でこれが融けてしまっては元も子もありません。ティッシュに水を含ませてしっかり養生します。

余分なハンダの処理をしなくてもいいように内側からハンダを流します。外側に染み出るようにたっぷり。ただし、ベニアの妻板部分は外側から。【画像白丸部分】ハンダ付け後のフラックスの処理を忘れずに。お湯の流水で洗うのが一番ですが、防水塗装したとはいえ、現状でそんなことは無理。たっぷり水を含ませたティッシュでしっかり拭き取ります。側板の下端をヤスリで面取りするといい感じに仕上がります。

車体組立の最大の難関。前後の妻板のハンダ付け。すでに用意してあるアルミ板のスペーサーを内側に入れて妻板をセットします。もちろん周辺部分は濡れティッシュで養生。余分を残してカットしていたところにフラックスを塗り、細切れのハンダを置いて、さあ、ハンダごての登場。200Wの大容量もあって面白いようにハンダが流れます。

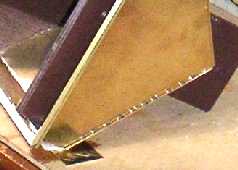

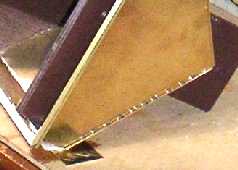

妻板のV字部分のハンダ付け完了。この余分は後で削り取りますから、内側にまでしっかりハンダが染み込んでいないとハンダ付けしたことになりません。

上端の妻板アングルはまだ取り付けません。というのも、これを外さないと内側のスペーサーが取り出せないからです。スペーサーが強固に密着していたので、一瞬、スペーサーを組み立てたスチールネジにハンダが付いたのかと心配しましたが、そうでもなく、大事には至りませんでした。ふう〜っ。スペーサーの工夫が思い通りに実を結んでニンマリ。

妻板周辺の余分な真鍮板を削り取って妻板の取り付け完了。……と、さらりと書くところが男の美学。(笑)実はこのヤスリがけには、少なくない時間と手間と集中力が費やされています。

全体のヤスリ仕上げが終わったところで、最後に妻板アングルをハンダ付け。妻板が若干湾曲した感じになったので、クランプで固定してハンダ付け。

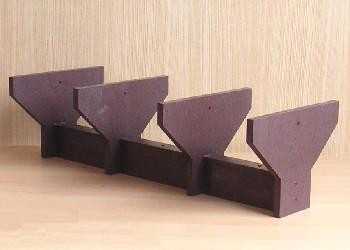

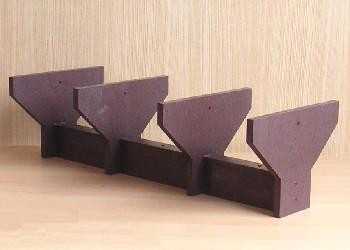

妻板アングルの取付完了。妻板の強度も確保。

妻板の組立完成。当初、こんな加工が本当にできるのかと半信半疑でしたが、ちゃんとできました。この平面の立体構成には、我ながら、美を感じますね。