|

|

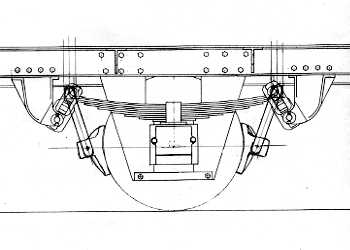

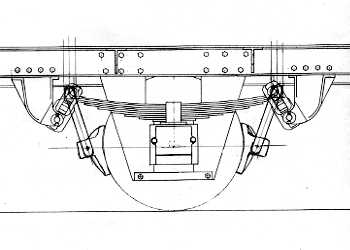

1.0mm真鍮板にケガキ。この時点で穴あけも。制輪子吊を受ける箇所に3.0mmパイプを使用するのでその穴。また、チャンネルへの取付用に1.6mmの穴を2つ。これをチャンネル側に移し開けて2.0mmのタップを立てます。

切り出してヤスリ仕上げ。ところが、ここまで作業したところでケガキのミスが判明。ヒイ〜ッ。最初からやり直し。(涙) しばらく工作しないとカンが鈍ってしまいますね。

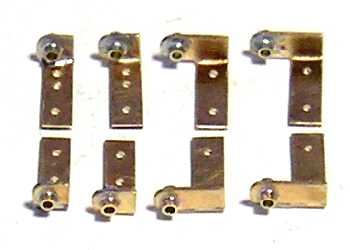

再度切り出してヤスリ仕上げした真鍮板を曲げ加工。バイスに挟み、厚いアルミチャンネルをあてがって、エイヤー。角を丸く仕上げるとそれらしいパーツに見えてきます。

パイプの取付で一工夫。1つずつハンダ付けすると、真鍮板に直交させるのが至難のワザ。2つの穴に1本のパイプを通せば、理論的には直交しますよね。スペーサーのアルミ片を挟んで一対で固定。

ハンダ付けするとこうなります。

中央でカット。短くてもパイプは真鍮板に直交しているはず。

パイプの長さを5.0mmにしたいので、片側を2.0mmまでヤスリがけ。穴をあけた2.0mmの平板を置き、これをガイドにしてヤスリがけすると2.0mmになります。

制輪子吊受の出来上がり。それなりに精巧な部品という感じでグッド。現物合わせで四対作成。しかし、チャンネルへの取付穴がパイプと干渉するものがあることが判明。で、急遽内側に下穴を追加。う〜ん、先が読めていないなあ。反省。

|