|

|

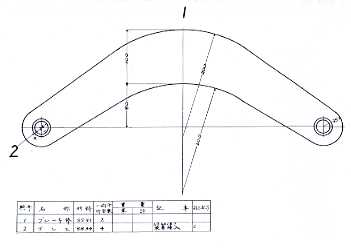

鉄道史資料保存会編『国鉄貨車明細図集』の図面を12分の1に縮尺してケガキ。数値通りに作図すれば、当然のことながら、その通りの形になります。(笑)

糸ノコで大まかに切り出して、ヤスリがけ。久々に丸ヤスリを使用。最後にペーパーをかけて丁寧に仕上げ。ほお、いい形。ルンルンだぜ〜。

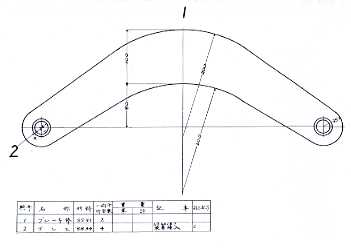

次にブレーキテコ。2個が1組で4対。これも上の『国鉄貨車明細図集』の図面から。

対になるものは、2つ合わせてネジ止めするので、3つの穴が一致しないといけません。数が多いこともあり、以前の制輪子吊の要領で2枚の真鍮板をボルトで貼り合わせ。

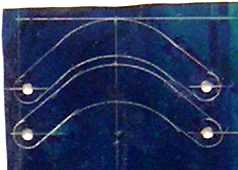

ボルトで貼り合わせたまま、切り分けます。

ヤスリ仕上げ。1.0mm真鍮板が2枚で、厚さ2.0mm。片側から直角にヤスリがけすることは素人にはまず無理。表と裏のケガキに沿って両側から仕上げます。

ボルトを外しながら対になるものに同一の刻印。これを忘れると何のために2枚貼り合わせて加工したのかわからなくなりますからね。いつものことながら、真鍮板の撮影は難しい。

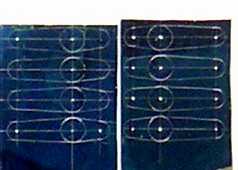

これで完成でもいいのですが、もう一加工。ブレーキ装置はダミーなので、ブレーキテコの一番上の穴は使いません。本当は、ブレーキテコ受に固定するか、制動の作用棒につながります。そこで、あらかじめ片側にスペーサーを取り付けておきましょう。タップ穴にもなります。3.0mmのパイプをハンダ付け。穴位置を合わせてセンターを一致させるために爪楊枝を使いました。

スペーサーを1.0mmにするために、厚さ1.0mmの真鍮板をガイドにしてヤスリがけ。これは、運用票板の加工の際と同じ。

スペーサー側のブレーキテコ。3つの穴にM2.3mmのタップを立てます。

ブレーキ棒と両サイドのブレーキテコのパーツ。

M2.3mmのボルトで組み立てるとこんな感じ。ブレーキテコの隙間がいい味を出していますね。

|