|

|

最初にボイラーに注水して満水状態にします。日頃の運転会ではこんなことはしませんけどね。

ボイラーが満水になったところで、次に安全弁を外します。ここでちょっとしたトラブル。補助発電機の周辺のディテールがじゃまをして、安全弁にレンチを十分密着させることができません。斜めのまま無理に回そうとすると安全弁のボルトの頭をなめてしまいそうです。困っていたところ、どなたか存じませんが、メガネレンチを貸してくださいました。当日は十分なお礼ができず、失礼いたしました。この場を借りてお礼を申し上げます。安全弁の穴の一方をめくらでふさぎます。

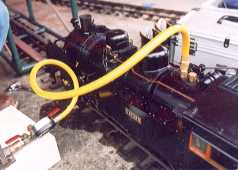

適合するジョイントをホースの先に接続して、もう一方の安全弁の穴に検査用のホースを取り付けます。ホースの他方の端を圧力計へ。Oリング入りですから、力任せに締め上げる必要はありません。

ハンドポンプで加圧します。ほんの少し動かすだけですぐ昇圧。気体の水蒸気とはまったく様子が違います。むしろ加圧しすぎに注意ですね。圧力計には基準値のところに赤いラインが引いてあり、そこまで加圧したところで様子を見ます。針が下がらなければOKです……。あれれ、微妙に下がっているぜ……。(汗)

空焚きでもしない限り、ボイラーから水漏れすることはまずないそうです。問題があるとすればボイラー周辺のパーツ。その代表格が水面計。Oリングの劣化。でもこれは1年前に交換したばかりで問題なし。ということは別の箇所……。見つけました! 加減弁の根元から水漏れ(画像矢印)。以前ここから蒸気が漏れたこともありましたが、その後収まっていました。そもそもこの箇所は、組立時、いくら締めてもきりがないので適当に締めておいたところ。いまごろになってその報いが……。しかし、増し締めすると水漏れは簡単に解決。再度加圧すると、今後は圧力計の針が安定。よしこれで大丈夫。

自主検査は自分で行うのが原則。しかし、今回はまったく初めてということもあり、実はOSの藤坂さんに手ほどきを受けました。というか、ほとんど手伝っていただきました。感謝!(後姿で申し訳ありません)

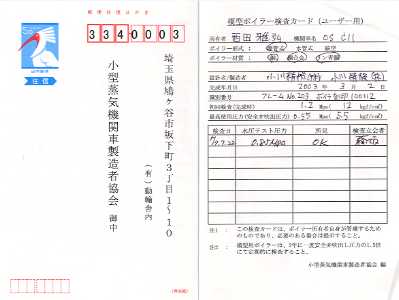

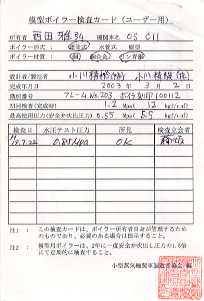

往復はがきの「検査カード」には、所有者、機関車名、ボイラー形式、ボイラー材質、設計者/製造者、完成年月日、識別番号、初回検査(完成時)、最高使用圧力(安全弁吹出圧力、を記入する欄があります。どう書けばいいのか分からない欄もありますが、記入例の文書があるので、心配は無用。ただし、自主検査以降の出荷品についてはほとんどの項目をメーカー側で記入している模様です。

これらの項目の下に、検査日、水圧テスト圧力、所見、検査立会者を記入する表があります。立会者の記入が必要なのですね。もちろん藤坂さんにお願いしました。記入欄は8段。検査は2年有効ですから16年間分というわけです。なお。記入項目のうち、識別番号に何を記入するのかよく分かりませんでした。個体の識別ができればよいと理解して、C11の台枠に刻印されたフレームNo.203と、ボイラー組立時に控えておいたボイラー刻印100112の両方を記入しました。

※【後日談】 後日、お達しがありました。(笑) 小型蒸気機関車製造者協会の矢作会長からメール。メーカーではボイラーに刻印を打って管理することになっており、識別番号の欄には、この刻印番号を記入する。フレームとボイラーは別々になってしまうこともある、とのことでした。なるほどね。本物の蒸気機関車で、ボイラーを再利用して新しい走り装置に載せ、別形式の機関車を造ることは珍しくないですよね。台枠の番号ではなくて、ボイラーの番号でした。ごもっとも。

更新記録を確認すると、この「ボイラーテスト」のページをアップしたのは2007年8月27日。実際にボイラーテストを受けたのは、前月の7月22日。もう2年も前のことです。ん? ということは、つまり、もうボイラーテストの期限切れ! 矢作会長がこのタイミングで連絡をくださったのは、実は深い親心があってのことと拝察いたしました。(笑) このところ運転会のチャンスにも恵まれず、火入れも年1回程度。もっとライブスチームに精進しなければ……。(2009/09/14)

|