|

|

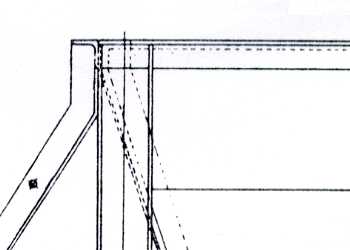

妻板最上部のアングルのことは、これまでずっと先送りにしていました。そのときになったら考えよう。そしてそのときになったわけです。改めて『国鉄貨車明細図集』の図面をじっくり見直してみました。この箇所の図面には、側柱のチャンネル、デッキの梯子、側面のアングル、そして妻のアングルが集中していて、読み取るのに苦労します。

側柱の後ろに破線で記入されているのが妻板と内側の補強アングル。ん? 妻板は最上部のアングル部分で鉛直方向に屈折しているのではないでしょうか。しかもそれはわずかにアングルの幅だけ。もっぱらHOゲージのモデルを観察していたので、細部の具体的な構造にまでは理解が及びませんでした。

厚紙の試作では上端まで斜面が続くと想定していましたし、真鍮板の加工でも同様の想定。おっと、これはマズイことになったかな。しかし、側部の真鍮板の斜面部分は、最後に現物合わせにしようとかなり余裕をみて切断しています。この程度の変更では問題なさそうです。まずは一安心。

図面通りに妻板の上部を折り曲げるのは実際には無理。角度も曖昧ですし、手作業だけでそんな加工はできません。う〜む。思案のしどころ。アングルの幅だけということは、アングルだけでよいということかな。妻板はアングルの下端に突き合わせることにしましょう。こうすれば妻板の真鍮板は平板のままでOKです。

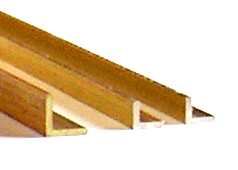

妻板はアングルの幅だけ低くなりますが、すでに加工済の周囲への影響はおそらく誤差の範囲。なんとかなるでしょう。しかし、肝心のアングルはどうしましょうか。計算上は6×6mm程度のものが欲しいわけですが、以前調査したところ、現在そんな規格品はないことが判明しています。困ったなあ……。困っていても始まらないので自作することに。

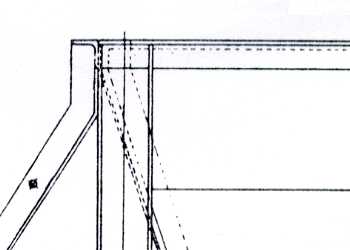

手元にある1.5×10×10mmの真鍮アングルから削り出します。検討の結果、6.5×7.5mmの不等辺アングルに決定。基本は6.5×6.5mmですが、妻板の1.0mmの厚み分をアングルでいっしょに表現することにしました。それで片側7.5mm。本当は厚さも1.0mmがいいのですが、やむをえません。強度が増すと考えましょう。

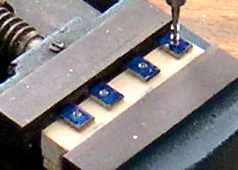

規格品の10×10アングルから6.5×7.5の不等辺アングルを削り出します。いきなりヤスリをかけても正確な幅にも、一直線にもなりません。アルミのフラットバーでガイドを作ります。3.0mmを2枚重ねて真鍮アングルの1.5mmと合計すると7.5mm。上側のフラットバーの代わりにアングルを使用。フラットバーだけでは直線性が甘くなります。

2枚重ねの3.0mmの一方を2.0mmに交換すると6.5mmの高さが確保できます。フラットバーとツライチになるようにヤスリをかければよいわけです。

両端を木片の角材にネジ止めし、バイスに固定してヤスリがけ。アングルの向きを変え、フラットバーの厚さを換えて繰り返し。本当に地味で手間のかかる作業。

単純作業に半日以上を費やしてアングルはこんな具合に。両端の穴は木片に固定したネジ穴。

両端を切り落としてアングルの出来上がり。ガイドを使うと割と気楽に誤差0.1mm以内に仕上げることができます。±0.05mmですぜ。ニニッ。ただし、時間と体力が必要。工作機械を使えばあっという間なのでしょうけどね。画像の左端が元のアングル。

次に、妻アングルを側板に取り付ける金具を作ります。これも10×10mm真鍮アングルから。幅は妻アングルの幅に合わせて6.5mm。

取付金具にM2.0mmのタップ。側板にネジ止めします。

作業台のベニア板に直角のジグを作り、金具をネジ止め。このネジは仮止め。最終的に側面のアングルが絡んできますからね。

妻アングルを置いて、金具に取り付けます。

ここは妻アングルにタップを立てて内側からネジ止めできるようにします。完成時にできるだけネジの頭が外から見えないようにしたいと考えています。実車は溶接による組立らしく、ネジやリベットはほとんどありません。

前後の妻アングルと取付金具。両端の長さはあとから現物合わせでカットします。

妻アングルの取付。アングルと真鍮板で囲まれた部分に斜めの妻板が見えませんか。(笑)(つづく)